承接上一篇文章《业务流程、业务流、审批流三者间的关系》,本文进一步探讨一下如何完整且准确描述复杂 “审批流” 的问题。

01—“审批流” 是 APQC 流程框架中的 L4

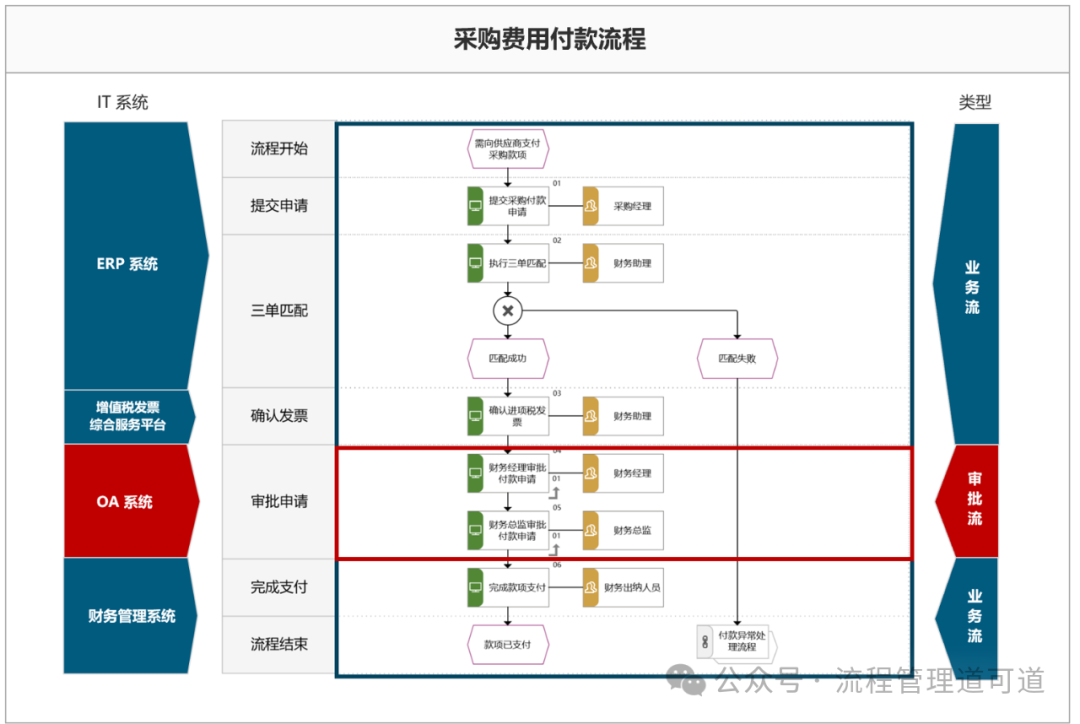

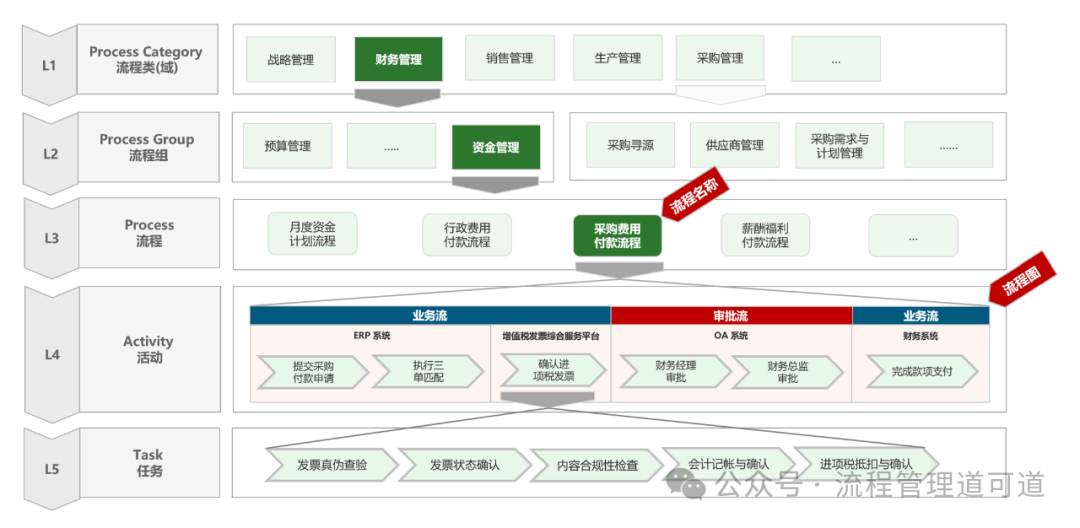

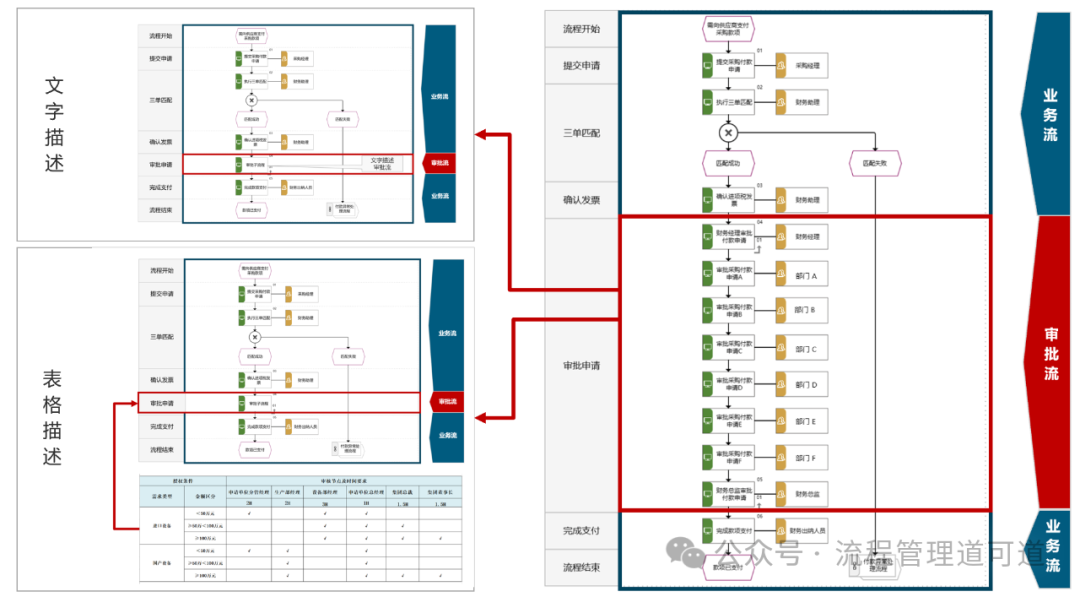

将上图所示的《采购费用付款流程》放入 APQC 业务流程框架中,看看其处于哪个层级。

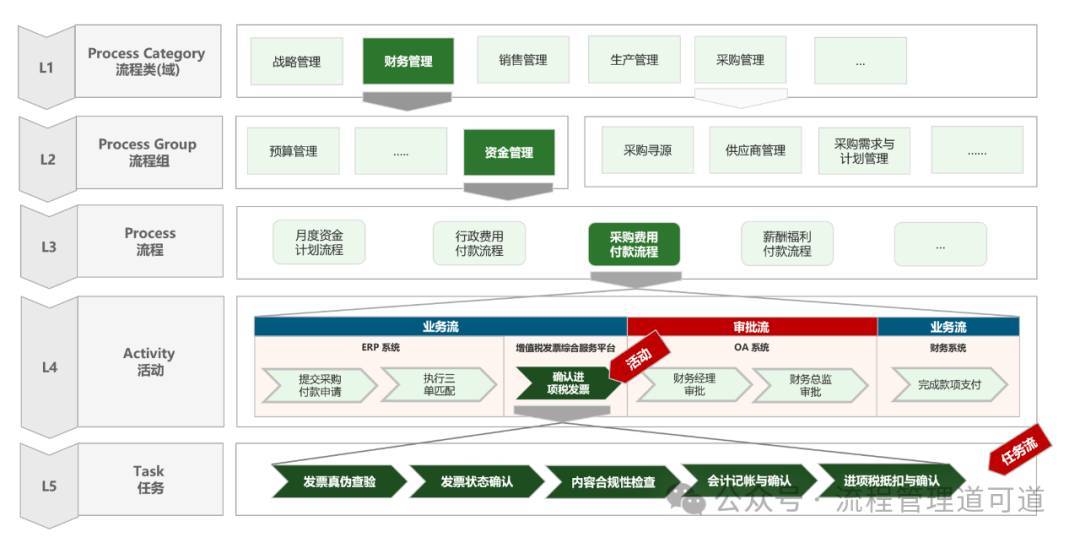

可以看到流程名称《采购费用付款流程》是属于 L3(流程),由 “业务活动” 构成的流程图是属于 L4(活动);而某一个具体的 “活动” 再往下细化展开是 L5(任务)。

上图中 L4 级活动<确认进项税发票> 往下展开是完成此项工作的具体任务构成的流程,EBPM 方法论将 L5 级流程称为 “作业流程”。关于 “活动” 和 “任务” 的区别以及 L4 和 L5 级流程的划分规则,后续另行撰文进行探讨。

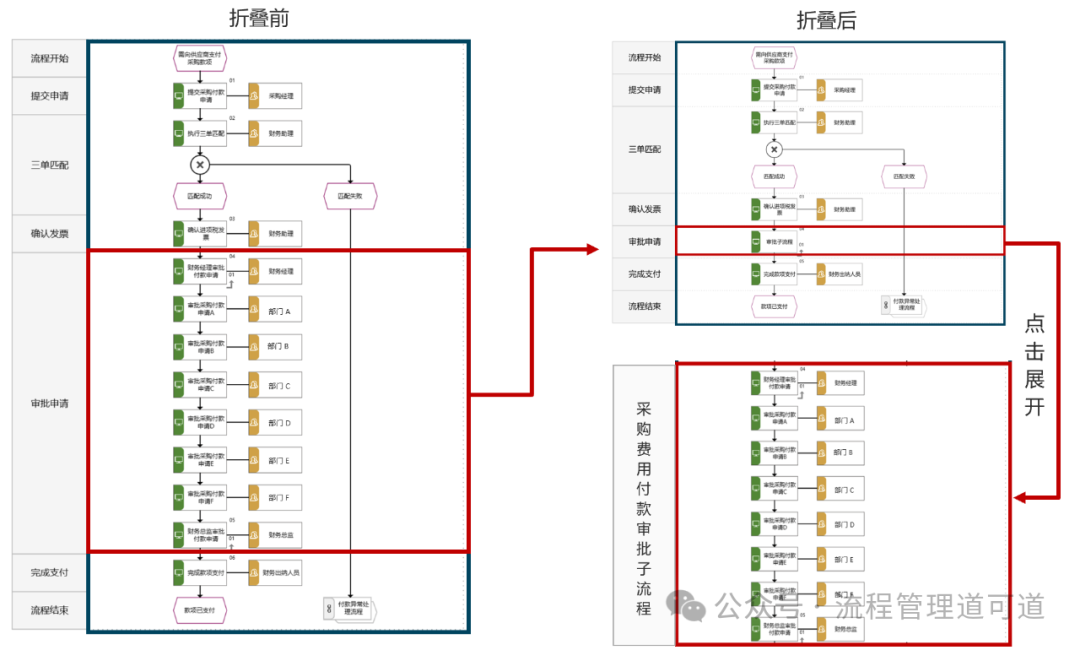

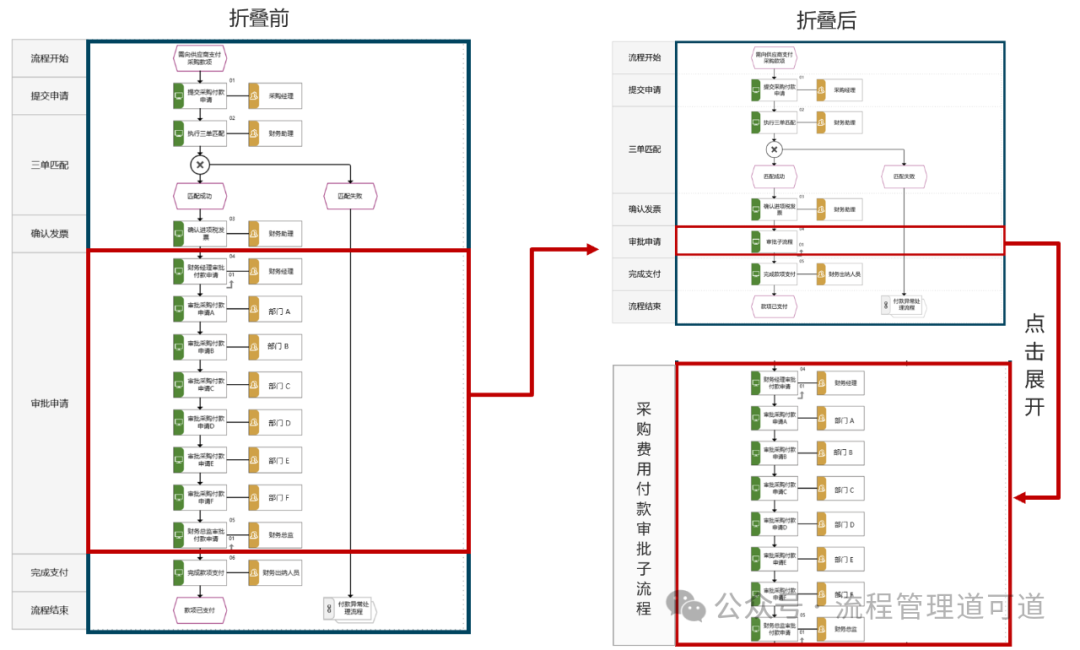

很多情况下 “审批流” 会很复杂,为了让流程图显得简洁一点,如上图所示,流程设计人员有时会将复杂的 “审批流” 简化为一个环节,称为

由于是点击

又由于 <采购费用付款审批子流程> 等

如上图所示,对 L4 级流程中的一组 “业务活动” 进行折叠处理不会改变其性质,这些 “业务活动” 不会变成 “业务任务”。折叠处理后的 “业务活动” 还是 “业务活动”。基于 APQC 流程框架,“业务活动” 细化展开才是 “业务任务”,才是 L5。

02—描述复杂 “审批流” 的三件套

面对复杂 “审批流” 时,折叠处理仅仅能让流程图显得简洁一点,并不能达成完整、准确描述 “审批流” 的目的。因此,流程设计人员还常常会附上一段文字描述或者一张表格来加以补充说明。EBPM 方法论认为要完整且准确地描述一段 “审批流”,需要以下三个描述工具:《审批路径图》、《审批路径选择表》、《角色人员选择表》。

1. 审批路径图

如上图所示,不管是不是进行折叠处理,“审批流” 的《审批路径图》还是需要进行可视化建模的,至于是否折叠处理,可基于 L4 流程图的复杂度进行灵活处理。这里需要强调的是,《审批路径图》中的 “业务活动” 应是所有可能发生的 “审批活动” 的全集,尽管某些业务场景下只会完成这个全集中的部分 “审批活动”。

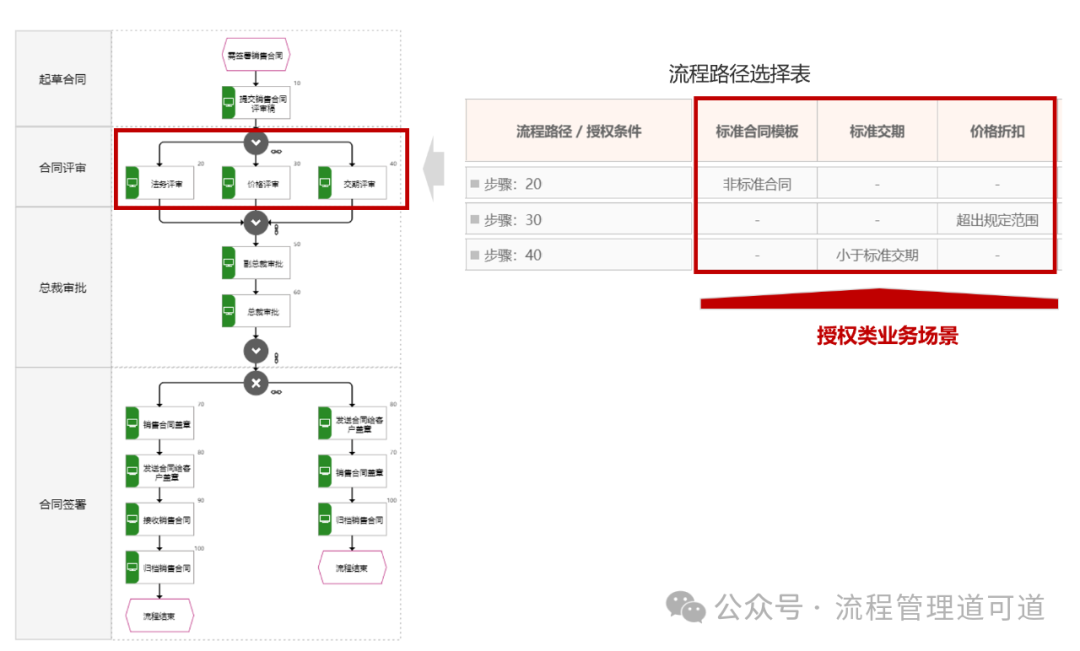

2. 审批路径选择表

《审批路径选择表》是描述在 “什么业务场景” 下应 “走什么样的流程路径” 的规则模型。

上图所示的 L4 流程图模型中,提交申请后的审批类活动 20-30-40-50 构成了一个 “串行活动选择路径”,由于不是所有业务场景下这 4 个活动都要串行完成,因此在这一条流程路径上分配了一个《审批路径选择表》模型,描述了如下的选择规则:

在“设备采购”、“国产设备”、“金额<200 万元”这个业务场景时,应走20-30这个流程路径,包括<步骤20:设备部经理审核>、<步骤30:主管副总审批>。

在“设备采购”、“国产设备”、“金额>=200 万元”这个业务场景时,应走20-30-40这个流程路径,即多一个总经理的审批活动。

在“设备采购”、“进口设备”、“金额<100 万元”这个业务场景时,应走20-30-40这个流程路径。

在“设备采购”、“进口设备”、“金额>=100 万元”这个业务场景时,应走20-3-40-50这个流程路径,即再增加一个董事长的审批环节。

上图所示是某企业的《销售合同签署流程》,合同评审阶段的 3 个活动:<步骤 20:法务评审>、<步骤30:价格评审>、<步骤40:交期评审> 构成了另一种类型的流程选择路径,即 “并行活动选择路径”。同样,由于不是所有情况下这三个步骤都需要走,右侧所示的<审批路径选择表>中设定了路径选择的规则,符合特定条件时才需要完成相关的步骤,如果条件不符合,这三个步骤都可以跳过。

当销售合同是基于<非标准合同>模板起草的,才需要走<步骤 20:法务评审>,否则这一步可以跳过。

销售合同的价格折扣<超出规定范围>,才需要走<步骤 30:价格评审>,否则这一步可以跳过。

销售合同上规定的交货周期<小于标准交期>才需要走<步骤40:交期评审>,否则这一步可以跳过。

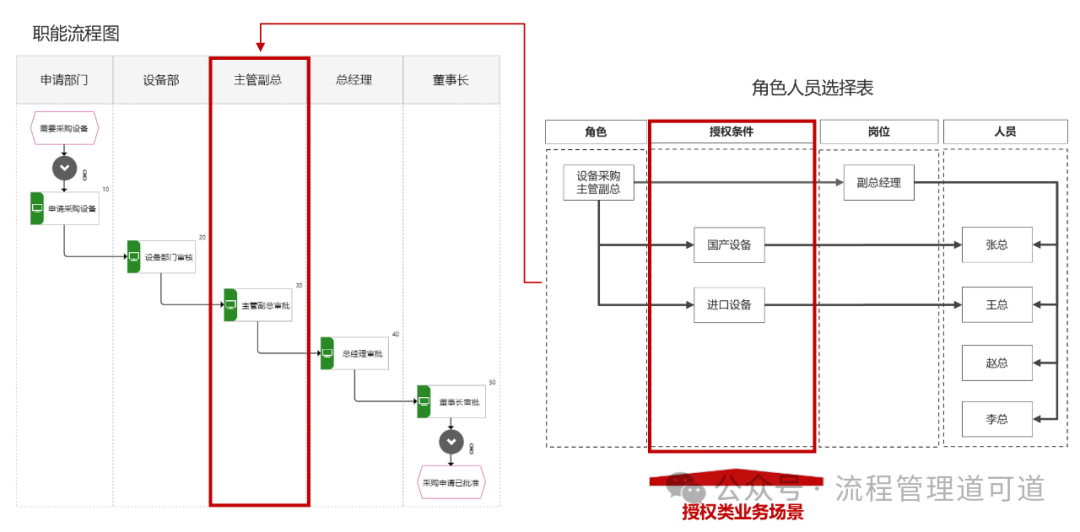

3. 角色人员选择表

《角色人员选择表》是描述 “什么业务场景” 下应 “由谁来完成任务” 的规则模型。

负责完成 “业务活动” 的 “角色” 中往往会有多个人员,那么在一个具体的流程实例中,应有其中的哪个人或者哪几个人来完成任务呢?此时,需要通过《角色人员选择表》来描述选人的规则。

上图所示的 <设备采购申请流程> 中有一个 <主管副总审批> 环节,这个活动分配了一个角色 “设备采购主管副总”。如上图右侧所示,这个角色分配了一个岗位 “副总经理”。然而,“副总经理” 这个岗位中有4个人。那么,<设备采购申请流程> 中完成 <主管副总审批> 这个活动的人究竟是这 4 人中的哪位呢?上图右侧所示的《角色人员选择表》中明确了此处的选人规则。

当申请采购“国产设备”时,由张总审批。

当申请采购“进口设备”时,由王总审批。

赵总、李总与此事无关,即这二位不是设备采购的主管副总。

综上,<审批路径图>、<审批路径选择表>、<角色人员选择表> 是描述复杂 “审批流” 的三个主要构件。在描述复杂 “审批流” 时,<审批路径图> 通常是一定会有的,而 <审批路径选择表>、<角色人员选择表>,流程设计人员可以基于需要选用。

03—构建数字化 ”审批流“ 模型

当前,上述 <审批路径图>、<审批路径选择表>、<角色人员选择表> 通常是用 Visio、Excel、Word 等 office 软件工具来描述的。这种技术手段几乎完全靠人来保证所描述的 “审批流” 规则的完整性和准确性。在实操中会发现这一点其实很难保证。各位流程设计人员不妨检查一下,上述三套逻辑规则在当前你们企业的 “审批流” 中是否都完整且准确地描述了?

另外,在数字化时代这样的技术手段也很难与 <数字化规则引擎> 进行对接。基本上就是流程设计人员写一遍,然后技术开发人员在 <数字化规则引擎> 中再写一遍,能否完全对上,那就靠人了。很多企业中,流程图中的 “审批流” 规则和工作流系统中的 “审批流” 规则经常是不一致的,“两张皮” 的现象很严重。

EBPM 方法论建议企业引入要素化、结构化的流程建模(BPA)工具来构建数字化的流程模型,并且通过接口将 “审批流” 的模型直接推送给 <数字化规则引擎>,消除业务模型和技术模型 “两张皮” 的现象,从而打造模型驱动的数智化流程。

原 文

原 文