上一期对构成流程图的主要术语:流程起点、终点、活动、角色进行了阐述,正确理解了这几个关键术语,就能根据业务的实际运作逻辑,把流程图绘制出来。绘制流程图只是流程设计的第一步,梳理清楚在流程各活动中流转的输入/输出才是关键。因此,本期将用较大的篇幅,重点介绍在进行流程设计时的另两个关键术语:输入/输出,同时还将阐述输入/输出与业务对象的区别与关系。

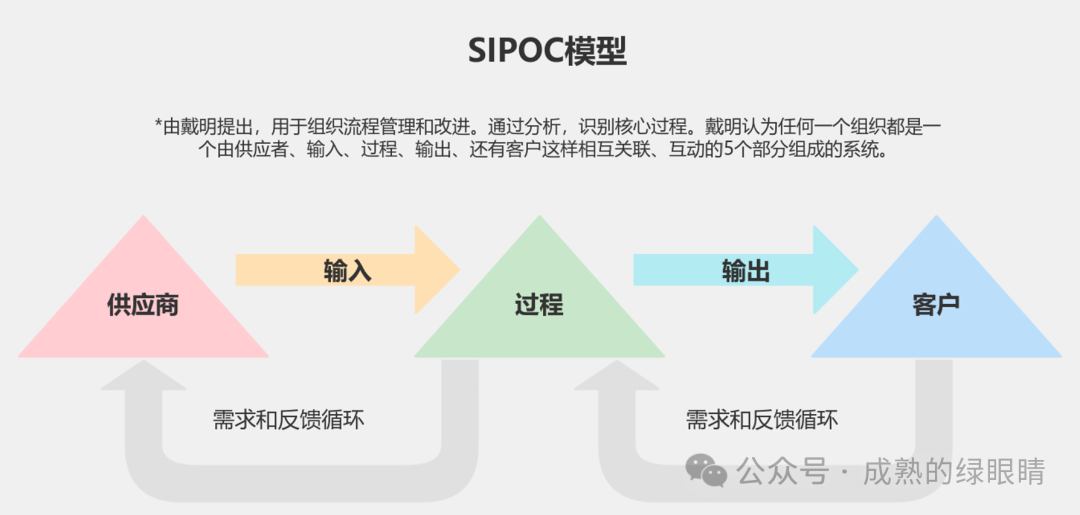

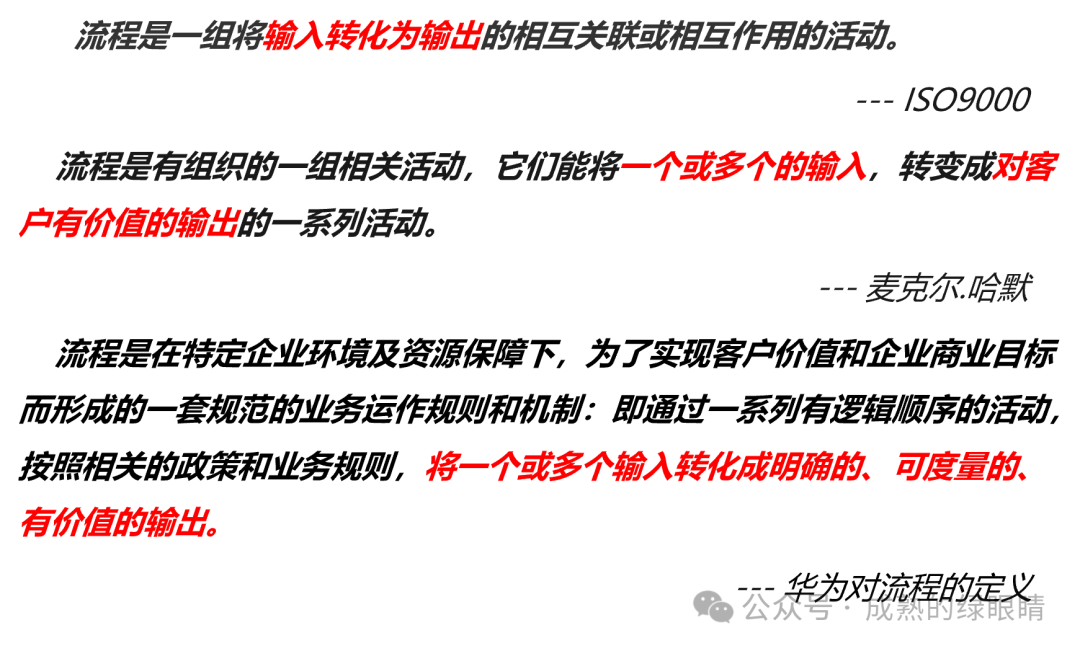

在介绍输入/输出这两个关键术语之前,让我们回顾一下质量大师戴明的SIPOC组织系统模型,以及业界和华为对流程的定义,详细内容可参看第(6)期《如何定义和理解流程》。

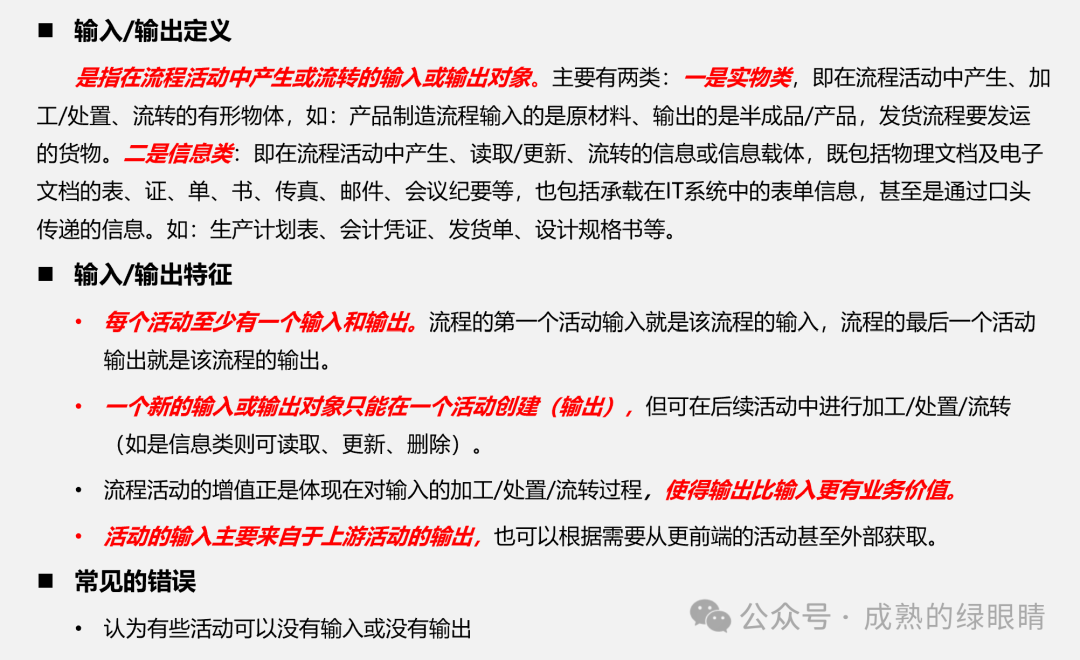

不管是戴明的SIPOC模型,还是业界及华为对流程的定义,都提到了输入/输出这两个极其关键的术语。由此可以看出,正确理解“输入/输出”的重要性。

记得2009年我在起草《华为流程关键术语定义》时,“输入/输出”也是21个关键术语之一。当时华为内部普遍都把流程中各活动的“输入/输出”称之为“BI”。“BI”是英文Business Item的缩写,最早来源于2007年华为进行的IFS(集成财经体系)变革项目,是IBM顾问引入了这个“BI”,作为数据架构开发的基础。

Item直译是“项目/条款、一件商品/物品、一条/则新闻”,所以当时我建议把“Business Item”翻译成“业务项或业务表单”,但在华为流程专家组评审时,大家都觉得不完全准确,叫“业务项”觉得有点笼统不好理解,叫“业务表单”虽好理解但又不能涵盖所有的输入/输出类型,最后还是确定直接沿用“BI”来代表“输入/输出”,这就是华为把“输入/输出”称之为“BI”的由来。其实华为一直沿用很多来自IBM或业界的英文缩写,如CT(遵从性测试)、SOD(职责分离)、RMT(需求管理团队)、EA(企业架构)等等。

2011年,当时我在华为流程管理部,负责刚引入不久的德国企业架构管理工具ARIS在全公司推行,组织公司企业架构4A(业务/信息/应用/技术)在ARIS平台进行建模,当时大家对BI的理解和建模产生了很多的疑惑和争执。

为此,我在与公司流程管理部及数据管理部同事充分讨论沟通后,起草输出了《Business Item设计与梳理方法》,该材料回溯了BI的来源,重新明确了BI的定义、类别、特征、价值、命名规范、归属与分层等,并提出了如何沿着流程进行BI梳理和设计的方法,还制定了《Business Item说明文件模板》作为流程设计交付件之一。同时,还理清了BI与数据实体(后来改为业务对象)的区别和关系,明确了流程工程师和数据工程师的各自职责与协同关系。后来,我还用此材料对各业务领域的数据管理部同事进行了讲解与培训,基本消除了大家的疑惑与争执,有效推动了各业务领域开展BI梳理与建模。

从以上的定义和特征可看出,开展流程中的活动其实就是业务价值创造的过程,每个活动都会有必要的输入,且必须要有增值的输出,不管是实物类或信息类。把采购价值100元的原材料,通过产品制造流程中的多个活动,产出可以卖150元的产品,这就是把输入转化为更有价值输出的过程。发货流程把产品从工厂仓库运送到客户手中,虽然产品本身没发生变化,但产品存放的位置发生了变化,这个变化对客户是有价值,也是增值的过程。

通常输入与输出都是针对流程中的某一个具体活动,而流程是由多个活动相互串接组成。所以如果我们说某个流程的输入主要是指该流程第一个活动的输入,流程的输出则主要是指最后一个活动的输出。

上图是一个典型的信息类BI例子。单板硬件工程师做“单板硬件详细设计”这个活动的目的就是要输出“单板硬件详细设计报告”和“单板硬件接口设计说明文档”这两个BI。为此,单板硬件工程师根据来自于上游活动输出的“单板总体设计方案”、“单板互连设计方案”和“需求分解分配表”,以及从外部获取的“关键器件资料”这四个输入,遵从四个“业务规则”、参照三个“操作指导”、并使用两个“模板”,最后完成这个活动所要求的两个输出。

显然,单板硬件工程师基于多个输入并遵从相关管理要求,创建并输出了两个新的文档(BI),这个过程也是增值的。值得注意的是,开展活动所需遵从的“业务规则”、“操作指导”、“模板/检查表”都不是这个活动的输入或输出,而是为了高质量完成输出所必须遵从的相关管理要求。

只要正确地识别和确定流程中每个活动的输入、输出及相关管理要求,就能高质量地完成业务的梳理与流程设计。

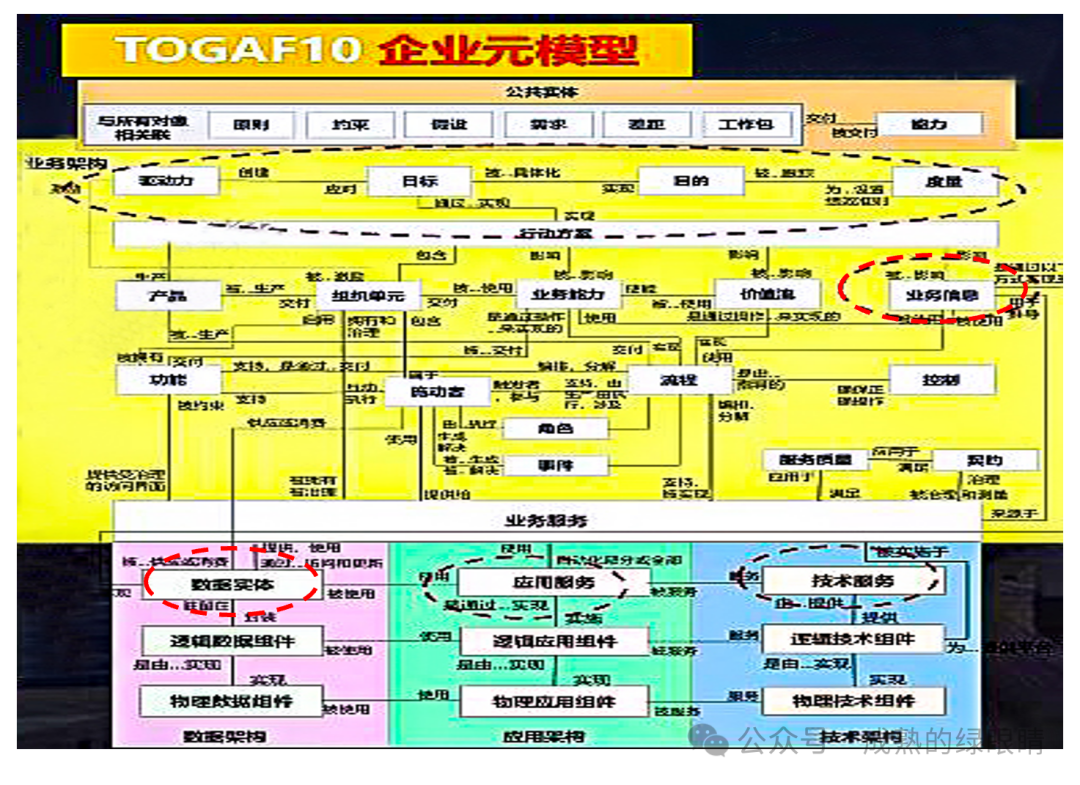

在最新版的国际通用企业架构标准框架TOGAF10,其中的业务架构(BA)也增加了业务信息(Business Information)这个组件 , 也可缩写成“BI”,其定义为流程中流转的业务信息。显然与华为所定义的BI(Business Item)有所不同,华为的BI虽也定义为流程的输入与输出,但涵盖面更广,不仅包括了信息类的输入与输出,还包括了实物类的输入与输出,更符合企业业务流程运作的实际。

华为从2016年开始,在已实现了流程化和信息化的坚实基础上,进行了为时五年的数字化转型,在2021年基本完成了核心业务流(研发、销售、供应链、交付、服务、财经等)的数字化转型。在此过程中积累沉淀了数字化转型的方法,并在2022年出版了《华为数字化转型之道》,书中总结出数字化转型必须要实现“三个数字化”,即:业务对象数字化、业务过程数字化、业务规则数字化。

由此可以看出,正确理解和准确识别“业务对象”是数字化转型的前提条件。那么究竟什么是“业务对象”?与输入/输出(BI)又有什么区别和关系呢?

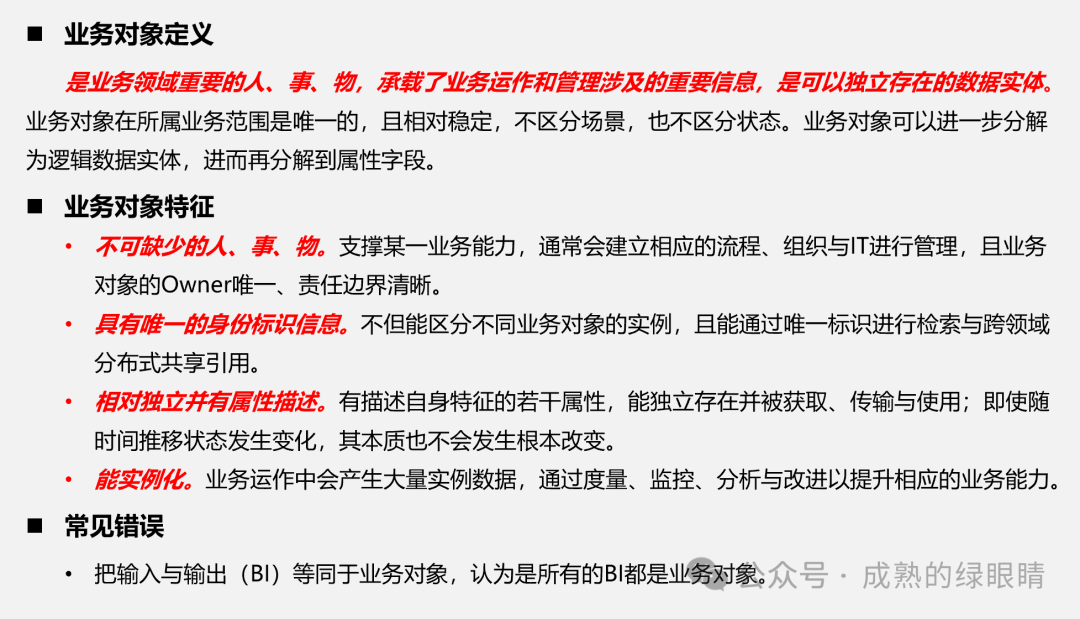

业务对象的英文是Business Object,简称为“BO”。从以上的定义和特征可看出,业务对象(BO)与输入/输出(BI)是有差异的,不能完全等同。“业务对象”强调的只是业务领域重要的人、事、物,且是承载了这些人、事、物业务运作和管理涉及的重要信息。而“输入/输出”是指活动的所有输入与输出对象,既包括实物类也包括信息类。

显然,BI是全量的输入/输出对象,但不一定就是业务对象,而是根据业务运作和管理需要,按照业务对象的四个特征,从众多的BI中识别归纳、抽象而来。

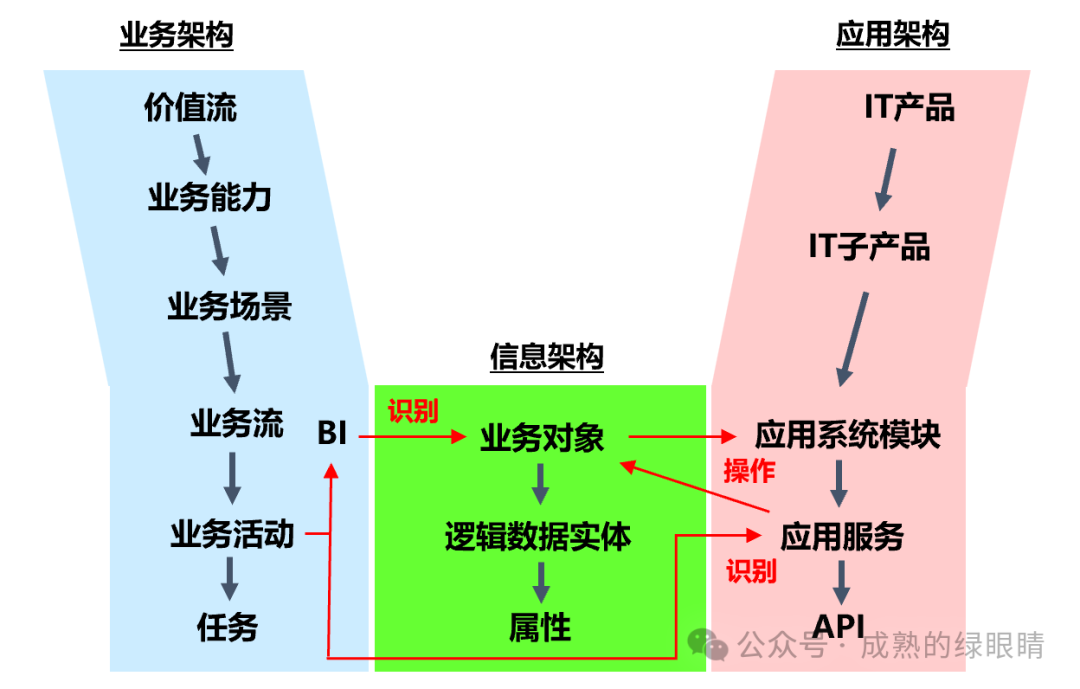

上图是华为在数字化转型中总结出来的“服务化V模型”。BI属于业务架构范畴,由流程工程师负责在流程设计中确定;而业务对象属于信息架构范畴,由数据工程师负责从BI中识别。业务对象还要分解到属性,必要时把存在逻辑关系的属性集合成为逻辑数据实体,最终通过应用系统模块设计,实现业务对象的IT服务化。

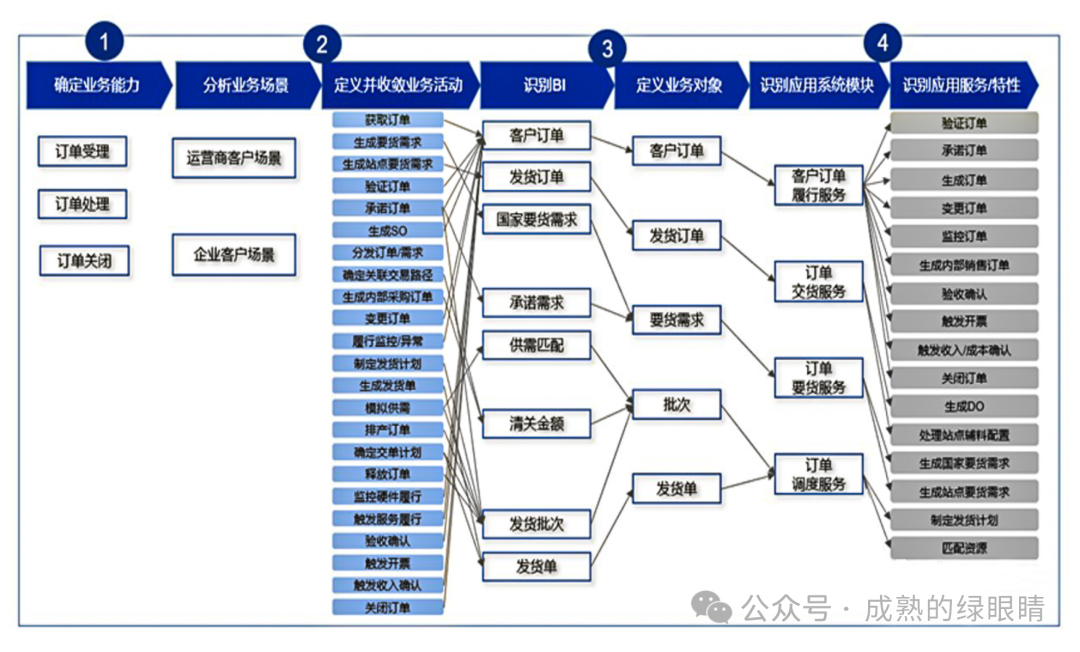

上图是华为供应链在数字化转型中,按服务化V模型进行服务设计的具体示例。从中可以看出,订单管理的活动有23个,识别出来的BI有8个,而最终确定为业务对象的只有5个。有些BI就是业务对象,如“客户订单”、“发货单”;有些BI就不一定是业务对象,如“供需匹配”、“清关金额”、“发货批次”这3个BI只是“批次”这个业务对象的属性而已。

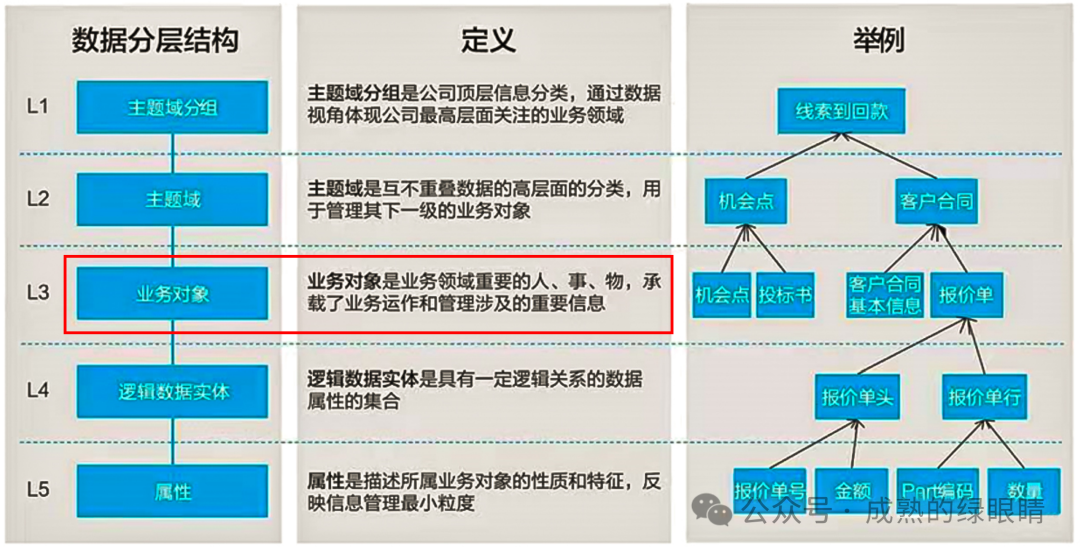

上图是华为信息架构(IA)里的数据分层结构。其实早期的L3并不是叫“业务对象”,而是参照TOGAF标准称之为“数据实体”(Date Entity),后来华为数据管理部经过多年的实践,把“数据实体”改为“业务对象”,把“业务对象”归属于信息架构,而“输入/输出”则归属于业务架构(BA),且明确了各自的差异和关系。

从对“Business Information”及“Date Entity”这两个企业架构元模型的灵活变化与应用可看出,华为并不会僵化地照搬国际标准,而是根据企业的业务运作实际与时俱进,灵活应用。

本期把流程关键术语中较难理解但又至关重要的输入/输出(BI)进行了较为详细的阐述,目的是为业务梳理与流程设计奠定坚实基础。只有正确理解BI的真正含义,特别是搞清楚BI与BO的区别与关系,在进行流程设计及数字化转型时才能游刃有余。下期将继续把剩余的其它流程关键术语介绍完毕,敬请关注。

原 文

原 文