上两期介绍了企业业务流程的分类与分层方法,一直溯源到了APQC在1992年推出的流程分类框架(PCF)。也介绍了IBM和华为是如何在APQC的分类与分层框架基础上,设计适合企业自身的流程架构并持续演进。

理解了流程的分类和分层方法,那如何应用这些方法,对企业的业务流程进行全面的梳理与设计呢?首先,是要把业务流程架构建立起来。

也许很多企业认为,我们已有很多的管理制度和流程,特别是根据ISO9000质量管理体系建立的一套程序文件,为什么还要建立业务流程架构?业务流程架构(Business Process Architecture),简称BPA。

业务流程架构是根据流程分类与分层方法,对企业价值链流程进行层层展开,完整描述企业业务过程的一种呈现方式。是针对业务流程的一个结构化整体框架,描述企业所有业务流程的分类、分层,以及各流程的边界、范围、输入/输出关系等,反映了企业的商业模式和业务特点。

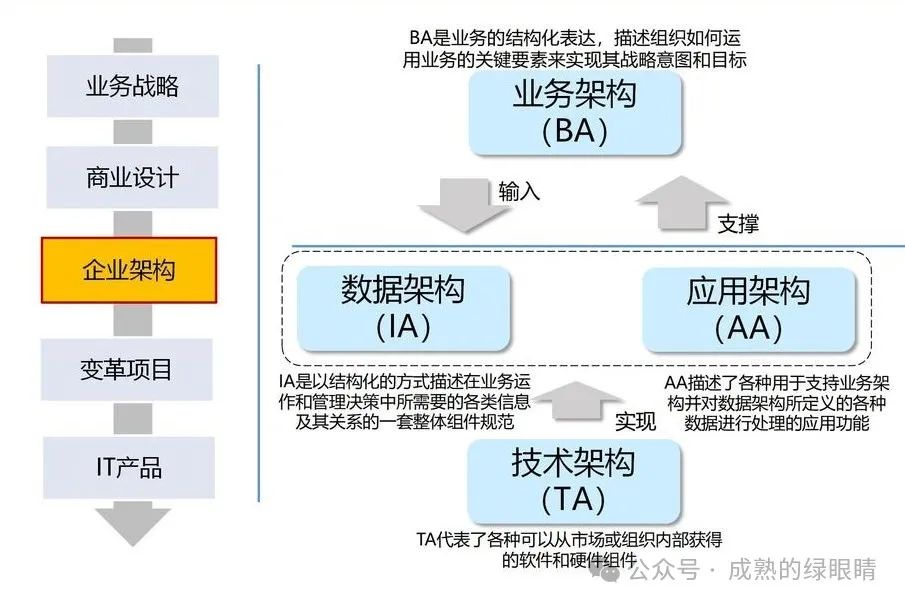

业务流程架构是企业架构(4A:业务架构、信息架构、应用架构、技术架构)中业务架构(BA)最重要的组成部分,也是信息(数据)架构、应用架构、技术架构的输入与基础。

可以认为,业务流程架构是把企业的业务流程通过合理的分类和分层,涵盖了企业所有要管理的业务,把企业复杂的业务进行了结构化,实际上是进行了企业业务运作的顶层设计,为企业能更有效地管好、用好流程奠定了坚实基础。

ISO质量体系的那套程序文件只是企业流程的一部分,一旦流程架构中的所有流程都建立并运作起来,那些程序文件都可被替换。三星、华为早就没有那一套程序文件,只有在流程架构下的流程文件。

华为定义的业务架构交付件近20个之多,如价值流图、业务能力框架、组织结构图、角色清单等,业务流程架构(BPA)只是其中之一,但我认为也是最重要、最基础的,数据架构、应用架构的设计都必须与流程架构保持一致。

对于大型企业,可按照企业架构的方法,从业务战略、价值流、业务能力、业务场景,再到业务流程,逐步对企业的业务流程架构进行梳理与设计,其过程相当复杂,需要专业的能力。但对一般的中小企业,可直接参照上两期介绍的流程分类与分层方法,再参考APQC流程分类框架模型,以及业界优秀实践,如IBM、华为等企业的流程架构,结合企业自身的业务特点进行流程架构的定制即可。

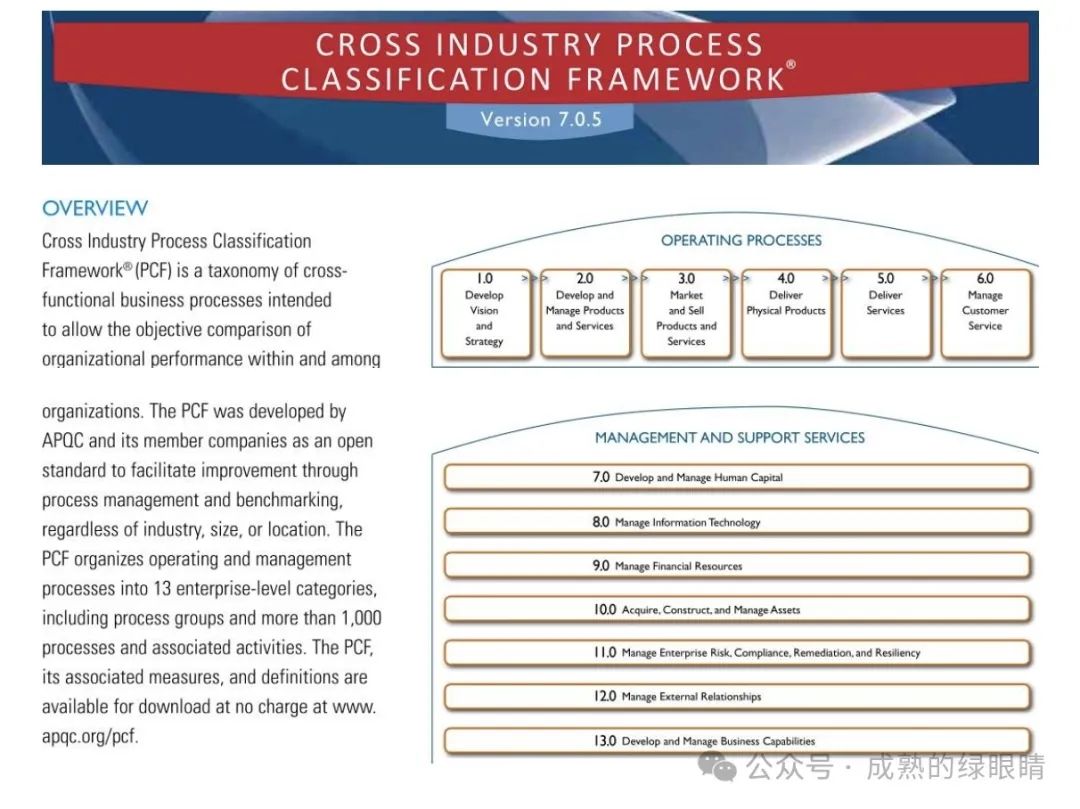

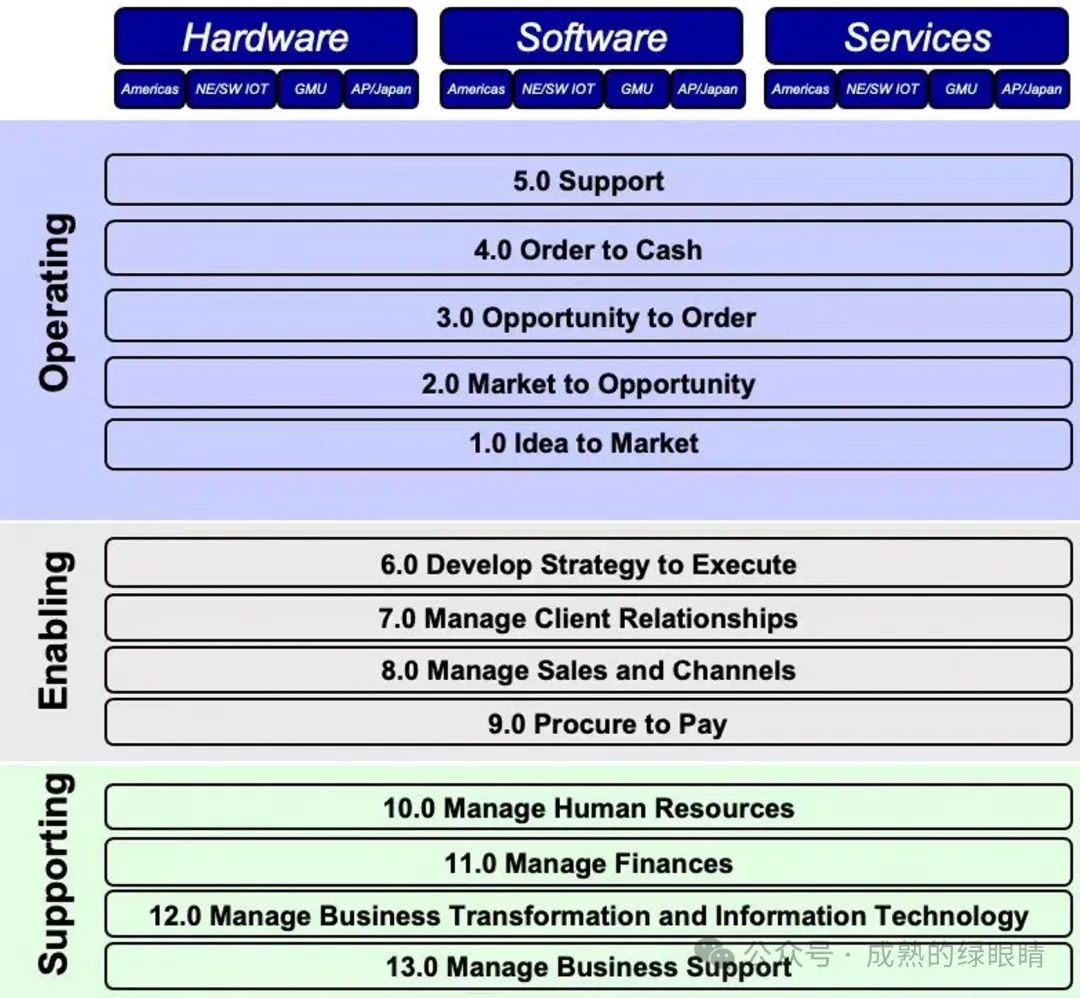

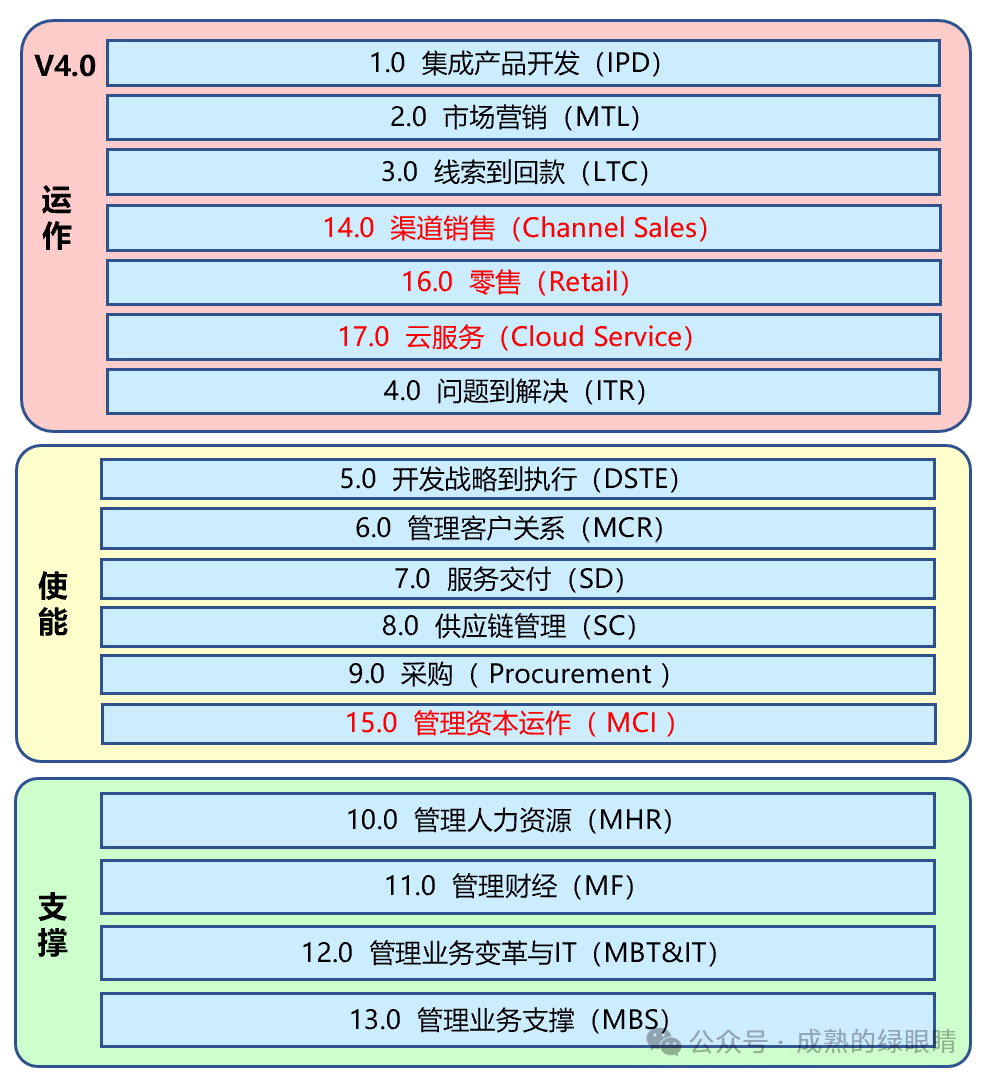

APQC不但提供跨行业的流程分类框架,还提供特定行业的流程分类框架,目前已演进到V7.0.5版本。APQC依然把企业流程分为运作、管理和支持服务两大类。华为一直参考IBM的流程分类框架,分为运作、使能、支撑三大类。个人认为,IBM的这个分类相对更清晰一些。运作流程直接面向客户创造价值;使能流程为运作流程提供平台能力与服务;支撑流程是公司内部的基础管理。

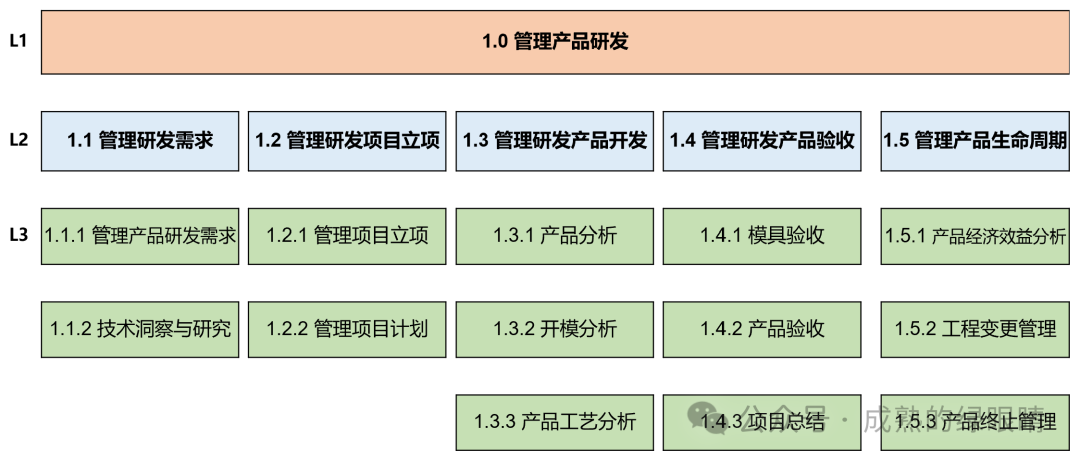

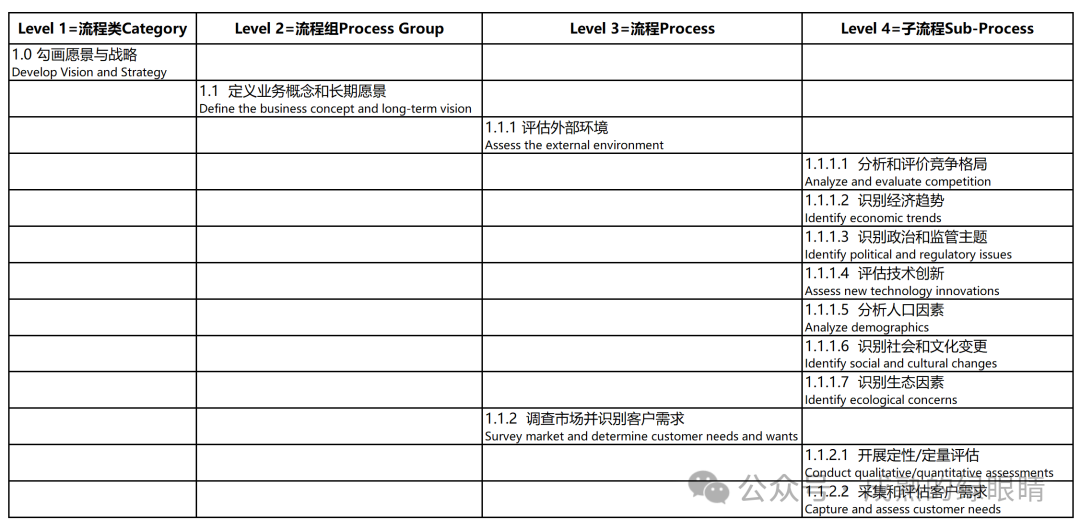

业务流程架构设计,其实就是根据企业的业务特点,把L1-L4这四层流程定义出来。除了展现所有L1的流程分类框架图外,每个L1的流程架构通常有两种呈现方式,一种是图形方式(俗称键盘图)。这种方式比较直观,一般在一张图上展现三层,如L1-L3或L2-L4。

另一种是清单方式,这种方式使用EXCEL列表方式,每个L1一张表,可完整地把L1-L4都展现出来。

要把企业的业务流程架构建立起来,首先要确定究竟把企业流程分为几类?也就是先确定流程的第一层(L1),最终把企业的流程分类框架确定下来。

每个企业的业务都会存在差异,业务战略、客户群体、产品或服务、业务模式、组织架构等都有所不同,所以第一层的流程分类框架也不可能完全一样。但并不是不能参考,如华为是典型的制造型企业,向客户提供产品与服务,其流程分类框架其它制造型企业完全可以参考借鉴。

上图是2010年时华为参考IBM确定的流程分类框架V2.0,当时华为的客户主要是电信运营商,属于2B的直销模式,直接为客户提供电信设备产品及服务,不但要为客户研发和制造产品,还要进行网络规划、运输及安装调试、售后等服务。所以,供应链SCOR模型包含的计划、采购、制造、配送、退货流程被拆分为3个L1(7.0、8.0、9.0)。

不是每家企业都要学华为那样拆分,有些企业的供应链可不拆分,也可把制造或采购单独拆分出来。有些企业甚至没有自己的制造工厂,都是外包制造,那就不需要制造流程,只需管理外包制造的流程即可。所以,每个企业都要根据自身实际来确定流程分类框架,不能生搬硬套。

上图是华为2014年后的流程分类框架V4.0,比V2.0新增了4个L1。那是因为华为业务不断拓展,原来的业务流程已不能满足新业务的需求,新增了渠道销售(2P)的企业业务,及面向终端消费者如手机等终端产品的零售业务(2C)。此外,还新增了华为云服务及资本运作的流程,但其它一级流程基本保持稳定。所以,流程架构并不是一成不变,而是随着业务的变化而持续优化演进。

确定了一层流程分类框架后,每一个L1都需要进行层层分解设计直到L4,有什么好的方法来进行分解设计呢?根据多年的研究与亲身实践,我总结有如下四种基本的设计思路与方法供参考。

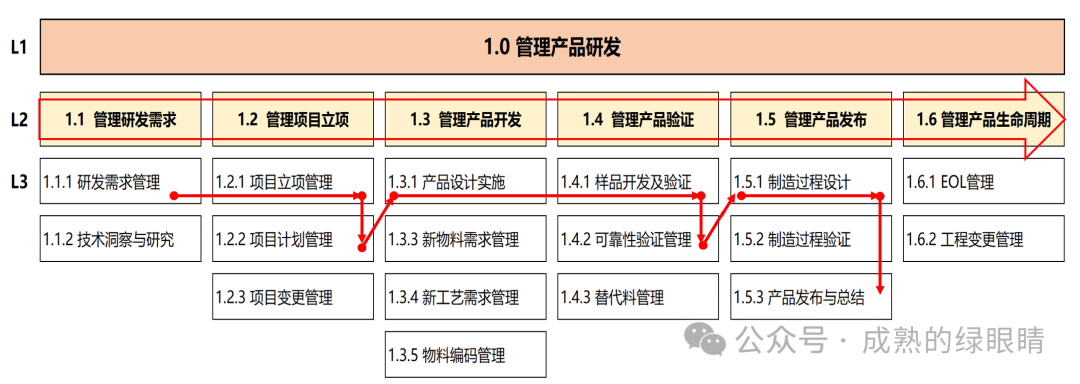

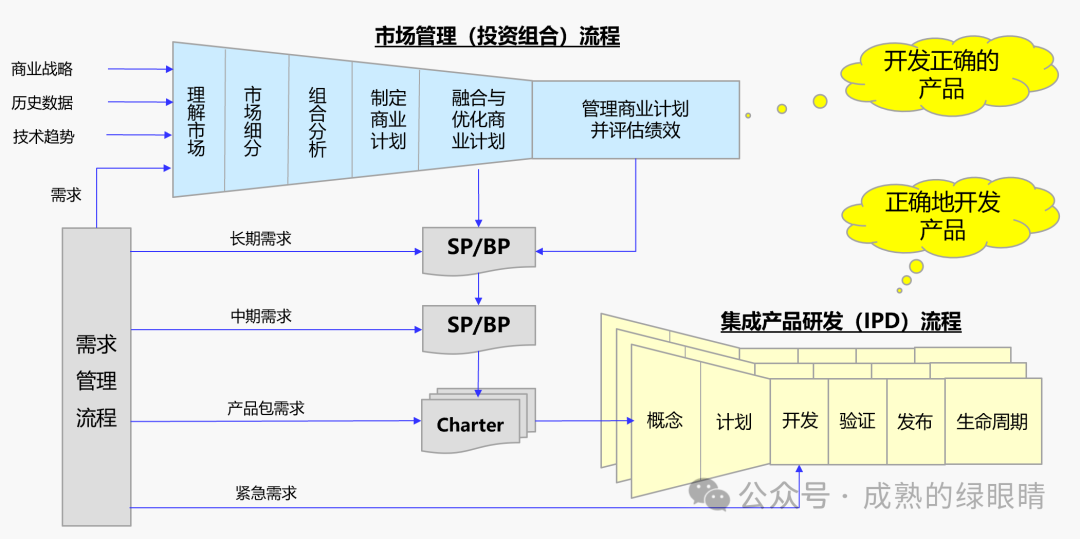

第一种是“沿主业务流设计”,上图的L2就是沿着“产品需求到产品下架”的主业务流(价值流)进行适当的分段,L3是对每个L2进一步细分,主业务流可用不同L2下的多个L3端到端穿接起来,每个产品从研发需求到产品发布上市都必须经过这些流程。此外,还需一些必要的使能流程来支撑主业务流程运作,如“项目变更管理”,项目计划不变这个流程就不启用,项目计划需变更则调用这个流程。这种方法也可称为“主业务流+使能”。

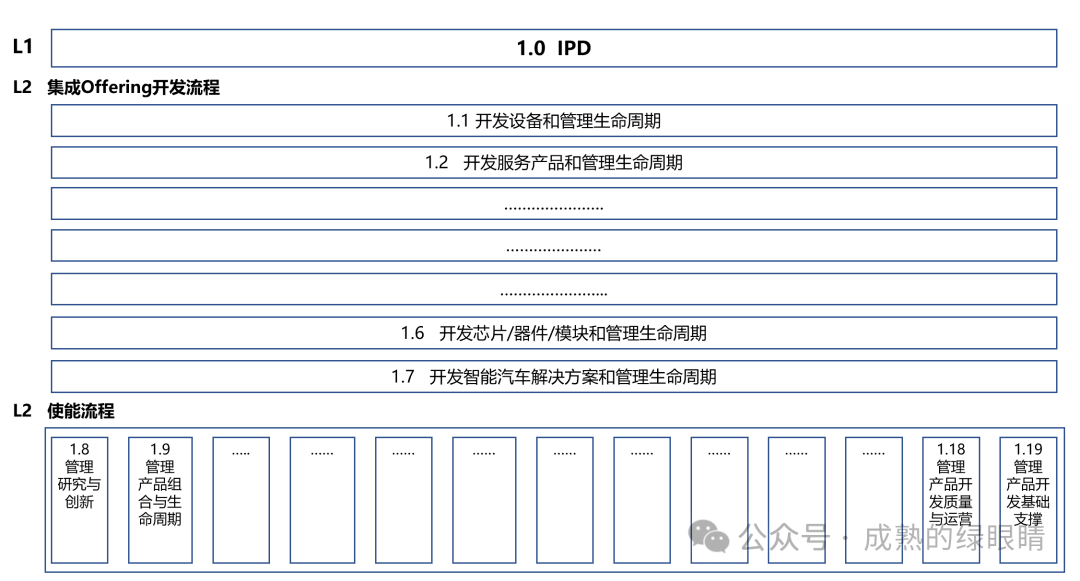

第二种是“按业务场景设计”,上图1是华为IPD流程架构L2,华为的产品线很多,电信设备产品的研发与服务产品、芯片、智能汽车解决方案等的研发显然存在很大差异,即存在不同的业务场景。虽然每个业务场景都遵从图2通用的集成产品研发流程,但在流程架构设计上可按不同业务场景进行L2的设计。此外,还需要构建很多的使能流程,作为共享平台能力被各种研发场景调用。这种方法也可称为“业务场景+使能”。

第三种是“按业务职能设计”,典型的就是上图的管理行政及其它,类似于华为的13.0 管理业务支撑(MBS),每个L2都是相互独立的业务职能模块,可按职能模块来划分L2或L3即可。当然,必要时也可加上一些使能流程。财经、人力资源也可按此种方式设计。这种方法也可称为“业务职能+使能”。

第四种是“综合架构设计”,如上图的7.1的L3是按业务流设计,7.2-7.6的L2和L3都是按业务场景设计,7.7和7.8是使能流程。这种方法也可称为“业务流+业务场景+使能”。

总之,流程架构的梳理与设计没有一成不变的方法,只能参考业界优秀实践,再结合本企业的业务实际,灵活应用以上四种方法来进行梳理与设计。

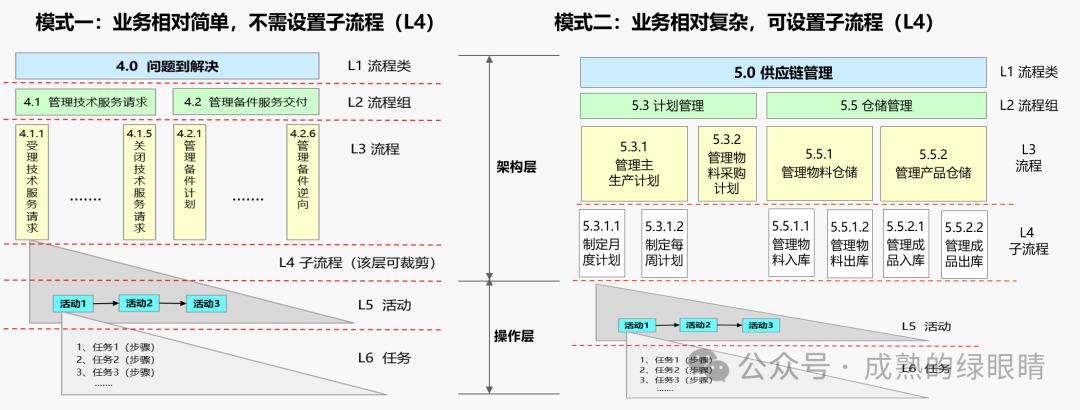

上一期介绍华为的流程分层框架时说过,L4并不是必须的,业务比较简单,L3可以直接到L5,如果业务相对复杂(流程太长需分段或存在多个业务场景)可以设置L4,如下图举例说明。

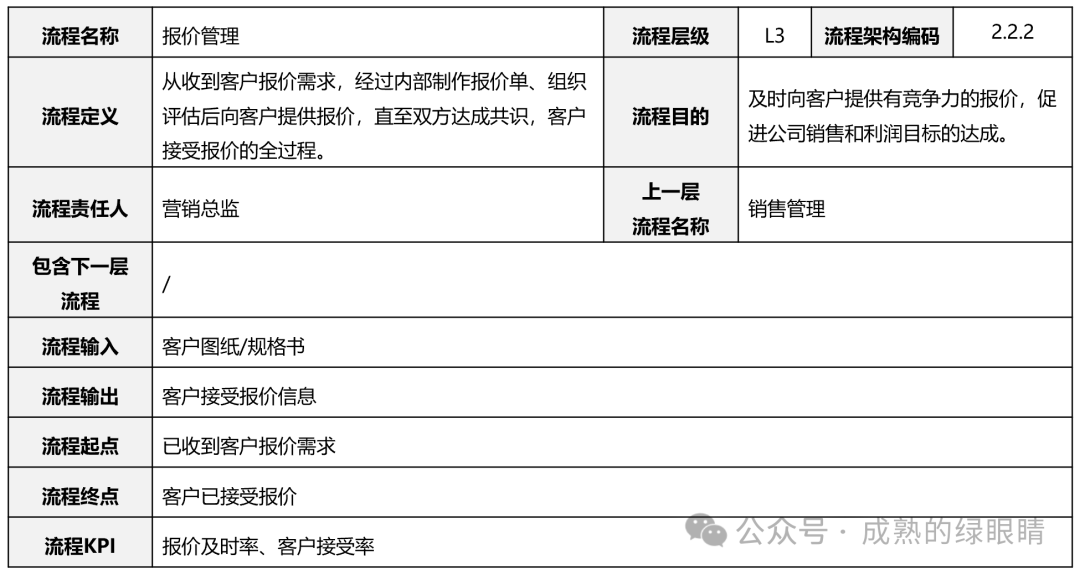

把L1-L4的键盘图都设计出来是不是就完成流程架构的设计了呢?显然是不足够的。因为键盘图的每个框框只有流程的名称,具体包括什么业务内容并不清晰,每个人的理解都可能不一致。所以,有必要对每个L1-L4流程的一些关键要素进行清晰的定义和说明,即每个L1-L4都需写一张“架构卡”,如下图的举例。

架构卡需明确13个架构要素,这些要素非常重要,不但明确了流程的责任人、业务边界(起点/终点)、输入/输出,还需明确流程目的和KPI,为后续每个流程进行详细设计奠定基础。华为一般只要求L1-L3需写架构卡,但我建议L4也应该写,这样的流程架构设计才比较完整。

总结一下,业务流程架构只是定义“架构层”L1-L4,要解决的是“做正确的事”,即企业要管哪些业务?需要有哪些流程?既不能缺失有断点,又不可重复或重叠。而“操作层”L5-L6解决的是“正确的做事”,后续再另行介绍。

以上四点是我总结的流程架构的价值和意义。可以看出,企业要实现流程型组织转型,流程架构是最重要和最基础的。

既然流程如此重要,那企业里谁对流程负责?谁来进行流程的设计、运作与持续优化?下一期将介绍流程型组织里的五类关键角色,特别是“流程责任人”及其运作机制,敬请关注。

原 文

原 文