承接以下前序文章,继续我们的角色揭秘之旅。

《揭秘角色 01 | “戏剧角色” 与 “流程角色”》

《揭秘角色 02 | 分清角色类别、角色、人员》

《揭秘角色 03 | 用 RASCI 进行流程优化(上):“角色” 就是 “人”》

用 RASCI 角色分类法,可以从以下四个方面对职能流程进行优化分析:

01

—

R 类角色尽可能合并

上一篇文章《揭秘角色 04 | 用 RASCI 进行流程优化(中):喝口水,需要三个和尚吗?》重点介绍了本规则。

本篇文章,重点介绍另外三条规则,即:

- 基于《职责分离原则》有些角色不能合并。

- C 类角色应检视存在的必要性。

- 同一角色连续完成多个活动,应检视活动是否可以合并。

02

—

基于《职责分离原则》有些角色不能合并

上文我们给出了 R 类角色尽可能合并这样一条流程优化的基本原则。同时,我们强调了是 “尽可能”,而不是 “必须”。那么,有没有 R 类角色不能合并的规则呢?有!

基于《职责分离原则》,不相容的 R 类活动就不能合并。

对于R 类活动来说,不相容的活动主要指:执行某个任务的 R 类活动与记录事项完成结果的 R 类活动是不相容的,不能合并,应由不同的 “人” 来完成。所谓不同的 “人” 就是指由不同的 “角色(流程人物)” 来完成。

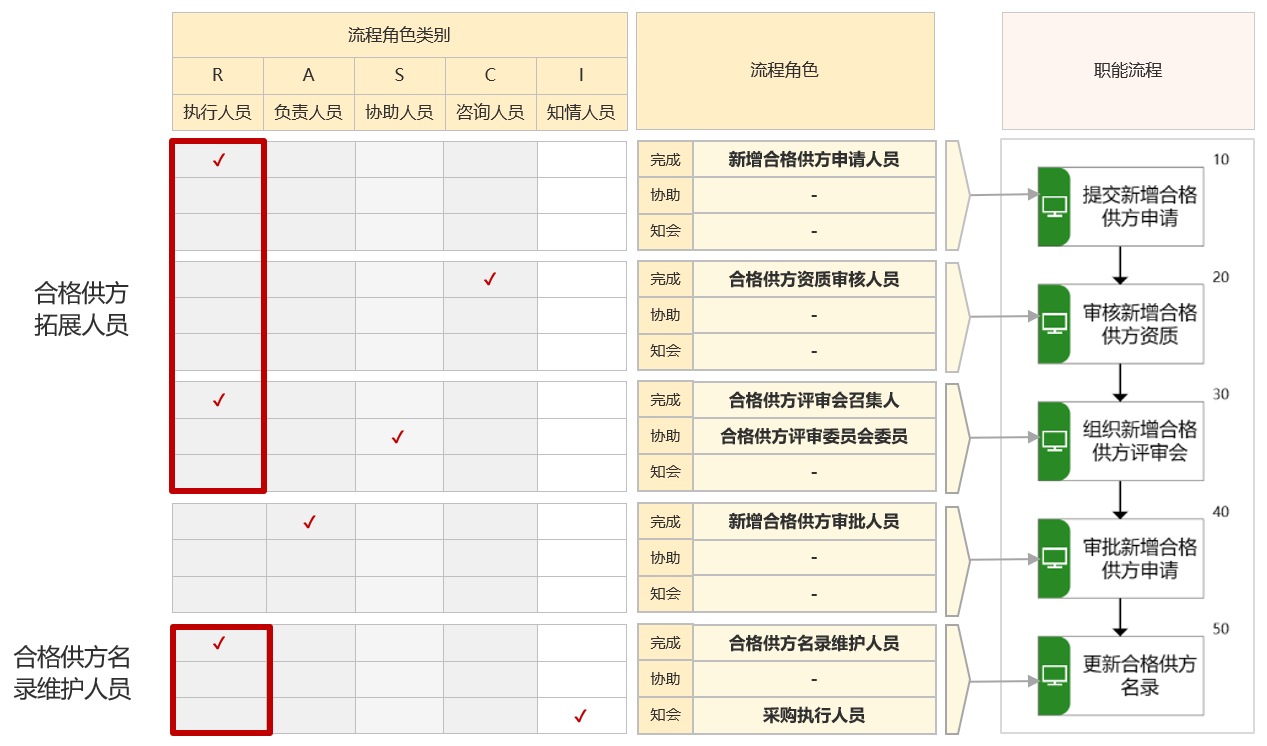

还是回到《合格供方准入流程》这条流程,如上图所示,<新增合格供方申请人员>、<合格供方评审会召集人>这两个角色合并成<合格供方拓展人员>没有问题。但是,<合格供方名录维护人员> 基于《职责分离原则》不能与 <新增合格供方申请人员>、<合格供方评审会召集人>这两个角色合并。因为<合格供方名录维护人员>完成的业务活动是 <更新合格供方名录>,这个活动是典型的记录事项完成结果的活动。注意,这里强调的是记录 “事项” 完成结果,也就是对整个事项完成结果的记录,而不是记录 “活动” 完成结果。一条 “职能流程” 是完成一个 “能力事项” 的过程,对于《合格供方准入》这件 “事” 的完成结果记录在《合格供方名录》中。

前文我们提到,如果用 <半年内 XX 物料新增 2 个合格供方> 这个指标来考核 <合格供方拓展人员>,那么这个指标通常就是以 <更新合格供方名录>这个活动输出的记录《合格供方名录》为准。半年内,这个名录上相关物料的合格供方增加了两个就算达标了,如果没有增加两个就算没有达标。

那么,如果将 <合格供方名录维护人员>、<新增合格供方申请人员>、<合格供方评审会召集人> 这三个角色合并成一个<合格供方拓展人员> 会有什么问题吗?

有!不符合《职责分离原则》就可能导致管理风险。

所谓流程优化就是从 “多、快、好、省、稳” 或者说 “AQTCR” 这五个维度优化流程的运行结果,所谓 “稳” 就是降低风险。本案例中,如果将这三个角色合并,意味着相应的三个流程步骤由同一个 “流程人(角色)” 来完成。此时,由于<半年内 XX 物料新增 2 个合格供方> 这个指标就是考核这个 “流程人物(角色)” 的,所以在未达标时,这个 “人” 就有可能会利用权力,违规先修改管理记录即《合格供方名录》。

在实际业务中,这种情况是常常发生的。比如,某企业的销售人员为了完成出货量的指标,在季度末的最后一天买通仓储人员先在系统中完成出货操作,而实际货物第二天才真正出库。就这一天的差别,出货量就算在销售员本季度出货量指标中了。这还是在记录 “事项“ 完成结果的活动不是由销售人员完成的情况下发生的违规行为。如果在设计流程时,销售人员就是在系统内完成出货操作的人员,那管理风险自然就更大了。

以下是基于《职能分离原则》通常不建议合并的三种角色类别组合:

- 执行某个任务的 R 类角色与记录事项完成结果的 R 类角色不能合并。

- A 类角色与 R/C 类角色不能合并,而且一条职能流程中,A 类角色只能有一个。

- C 类角色与 R 类角色不能合并。

03

—

C 类角色应检视存在的必要性

C 类角色是指在完成这件 “事” 的过程中,从不同专业的角度提出意见或建议的 “流程人物(角色)”。比如,一条职能流程中的审核环节,其本质就是提供专业意见或建议,属于 C 类活动。

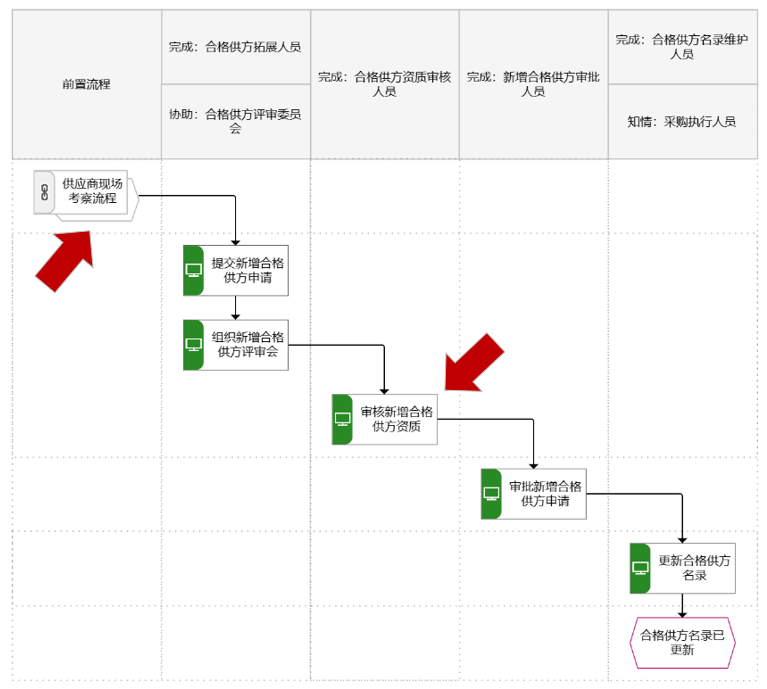

还是以上图所示的《合格供方准入流程》为例,其中就有一个 C 类角色<合格供方资质审核人员>,完成的流程活动是 <审核新增合格供方资质>。

以下是 C 类角色最为常见的两类问题:

(1)将 “知情” 变成了 “咨询”:因为此事要让某某领导知道一下,所以就给其设了一个审核环节,这些 C 类角色及其对应的 C 类活动不但没有提出任何专业意见或建议,而且常常是 “秒批”,即看一下就过。但是,为了等这个 “秒批” 即花了很长时间。这种情况,就应该拨乱反正,将这些角色改为知情(I)类角色。

(2)过度咨询:就同一方面反复提出专业意见或建议。比如,本案例中的这个环节就是基于供应商的工商注册材料、资质证明材料判断一下是否符合本公司对于供应商资质的基本要求。

如上图所示,如果《合格供方准入流程》有一个前置流程《供应商现场考察流程》,而且在此职能流程中已经审核过该供应商的工商注册材料、资质证明材料是否符合本公司对于供应商资质的基本要求了。那么,此时可以认为<审核新增合规供方资质>这个环节是冗余了,因为在前置流程中已经审核过了。所以,这个流程步骤是可以精简掉的,不然就属于过度咨询。

04

—

同一角色连续完成多个活动,应检视活动是否可以合并

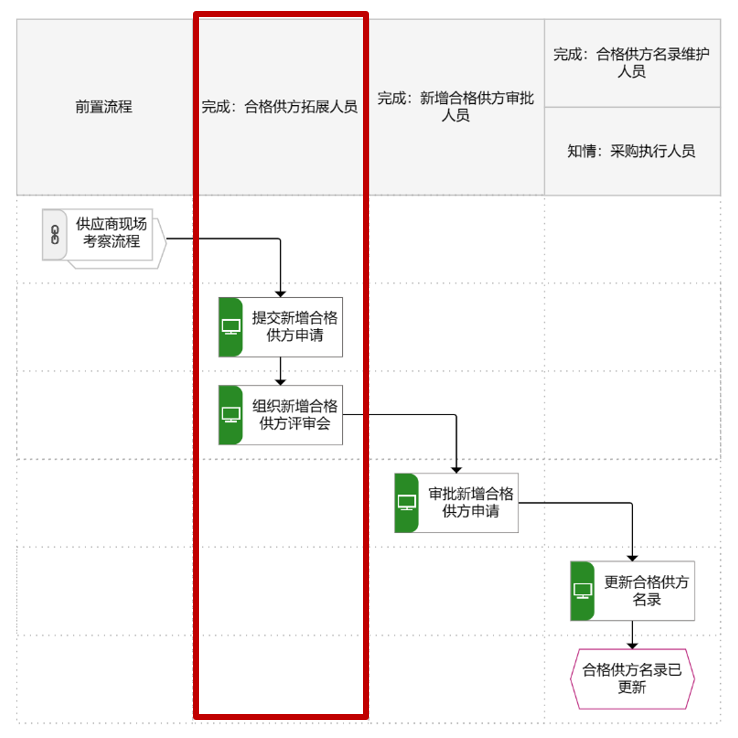

如上图所示,如果将<审核新增合格供方资质> 这个步骤及对应的角色 <合格供方资质审核人员> 精简掉了。《合格供方准入流程》就变成 4 个流程步骤了。此时会发现,<合格供方拓展人员> 这个角色连续完成两个流程步骤<提交新增合格供方申>、<组织新增合格供方评审会>。这种情况不代表一定有问题,但这种情况是一定要重点检视一下的。本案例中明显是不合理了,自己给自己提交申请?没有意义!所以,这两个流程步骤完全可以合并。

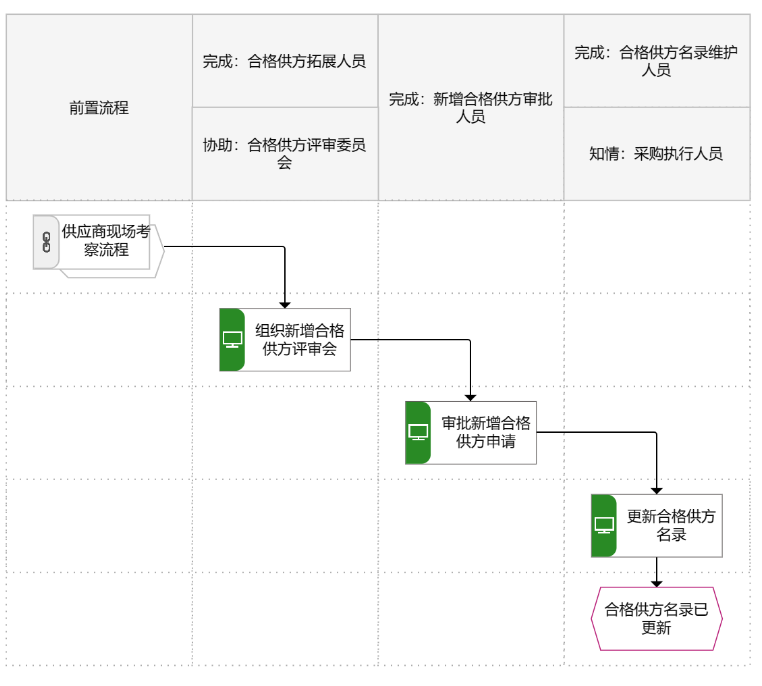

于是,我们又得到上图所示的只有 3 个步骤的《合格供方准入流程》。

至此,我们完整介绍了如何基于 RASCI 角色分类进行角色体系和职能流程的优化设计。但是,角色体系的解析不能仅从职能流程的视角展开,还需要进一步扩展端到端流程。

后续文章,将继续角色体系的揭秘之旅...

咨询热线:4008908258

公司邮箱:marketing@ebpm.com.cn

微信号:Sam_Wanglei

* 2023-05-25/26 ,本人在北京继续开讲 EBPM 方法论。

原 文

原 文