在进行流程图绘制时,“角色”这个要素经常给管理者带来困惑。最主要的问题是“角色” 的颗粒度究竟该如何划分?一个“角色”为什么是一个而不是两个“角色”,其背后的规则是什么?有时,“角色”名称与组织架构中的“部门”或者“岗位”的名称是一样的,有时又不一样。梳理出的“角色”成千上万,究竟该不该合并?如果要合并,又该如何提炼?

EBPM 方法论认为,企业的 “角色体系” 由两部分构成:

一部分是企业实施某些管理体系时引入的 “角色体系”,比如 ISO9000 质量体系中明确规定企业必须有高级管理者来承担 “质量代表” 这个角色,因此只要引入了 ISO9000 体系,企业的 “角色体系” 中就必然会有 “质量代表” 这个角色。这些角色可以认为是自上而下构建的。

企业 “角色体系” 中另一部分角色,也是占比较大的那部分角色,是在构建职能流程过程中梳理出来的,可以认为是自下而上构建的。接下来,我们重点讨论一下这部分角色的构建方法。

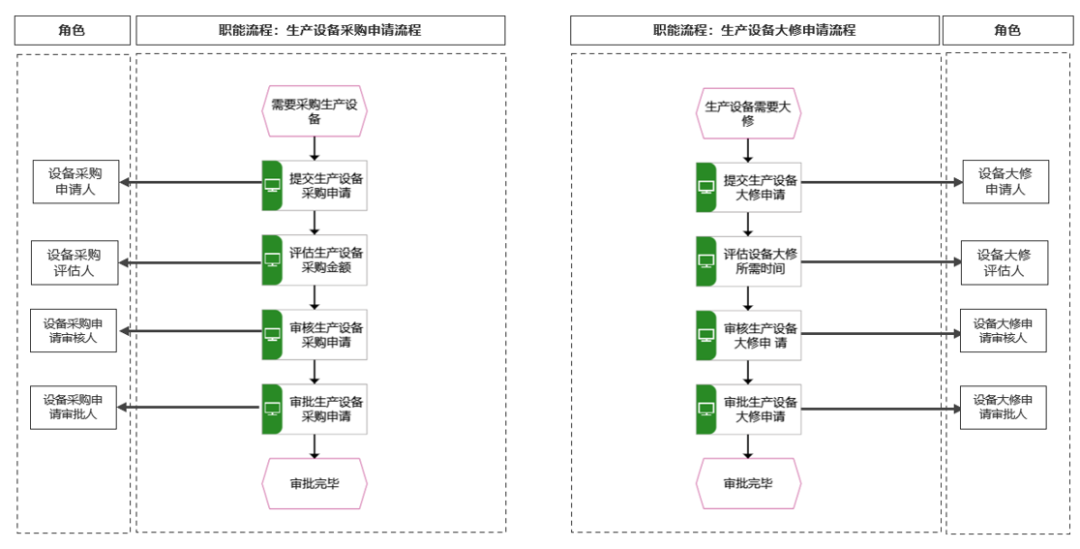

在上图所示<生产设备采购申请流程>、<生产设备大修申请流程>两条职能流程中,可以看到每一步骤都构建了一个“角色”。事实上,职能流程中的“角色”也有其标准的命名方式,即:业务对象+动词+人。比如:设备大修申请人;费用报销申请人之类。用标准命名方式命名的“角色”,我们称之为 “标准角色名称”。

当然,如果流程中的角色都按上述方法来构建,即一个流程步骤构建一个“角色”,“角色”名称都采用“标准角色名称”,其后果自然就是“角色”数量极其庞大,而且构建的“角色体系”似乎没有什么意义了。于是,如何提炼“角色”就成为流程梳理中一个很重要的课题。

EBPM 方法论认为,对于“角色”的完整理解,应该加上“岗位”或者“人员”。是到“岗位”还是“人员”取决于“角色”分配的颗粒度,但是,最终还是要落实到 “人” 的。当然,在数字化时代,也有可能落实到 “流程机器人RPA” 或者 “信息化系统”。接下来我们以落实到 “人” 这个细度对 “角色” 的本质进行剖析。

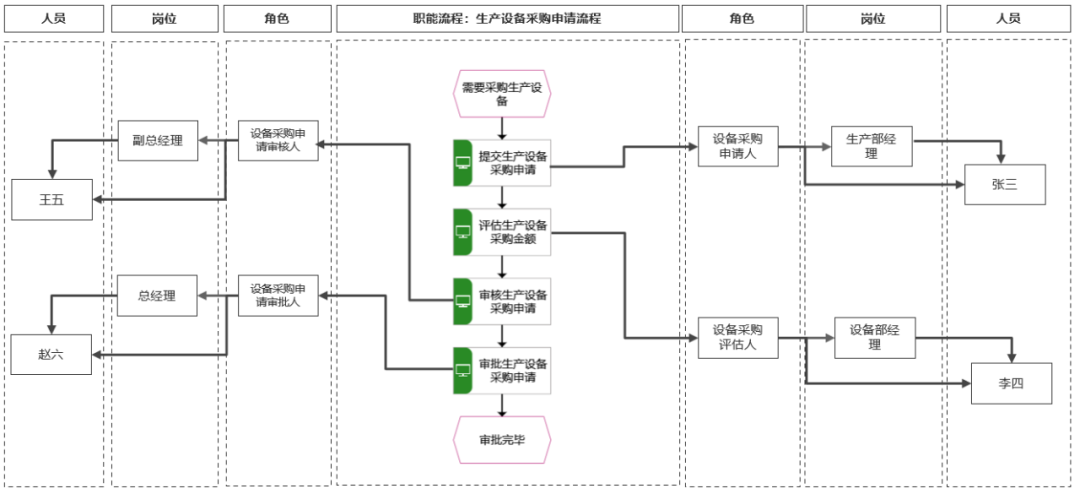

上图所示<生产设备采购申请流程>中揭示了“角色”的一个重要特点,即“角色”可以通过“岗位”关联到“人员”,也可以直接关联到“人员”。而构建“角色体系”在管理上的意义也在于此。至于这两种关联方式的区别和意义,后续将作为一个小专题进行论述,这里暂且不谈。

总之,从根本上说,我们可以认为“角色”是关联“活动”和“人员”的桥梁,是 “流程”和“组织”耦合的结点。

上图所示<生产设备采购申请流程>样例中,如果按一个流程步骤构建一个“角色”,“角色”名称都采用“角色标准名称”的构建方法,我们得到四个角色,分别是:

设备采购申请人

设备采购评估人

设备采购审核人

设备采购审批人

当张三作为生产部经理被关联到<设备采购申请人>这个角色上时,就意味着他有权申请采购生产设备,而别人无权申请。同理,当李四作为设备部经理被关联到<设备采购评估人>这个角色上时,就意味着他负责完成<评估生产设备采购金额>这个业务活动。

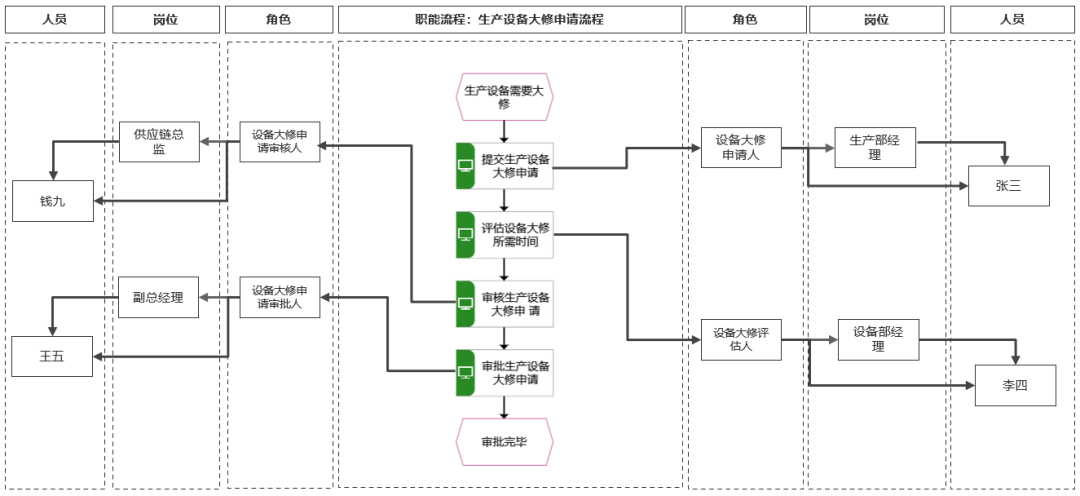

上图所示是另一条职能流程<生产设备大修申请流程>,同样,如果按一个流程步骤构建一个“角色”,“角色”名称都采用“标准角色名称”的构建方法,我们也得到四个角色,分别是:

设备大修申请人

设备大修评估人

设备大修申请审核人

设备大修申请审批人

此时,张三作为生产部经理又被关联到<设备大修申请人>这个角色上了,意味着他有权申请生产设备进行大修,而别人无权申请。同样,李四作为设备部经理又被关联到<设备大修评估人>这个角色上,即由他负责完成<评估设备大修所需时间>这个业务活动。

针对上述两条职能流程,我们发现:

<设备采购申请人>、<设备大修申请人>这两个角色关联的岗位和人是一样的,都是生产部经理张三。

<设备采购评估人>、<设备大修评估人>这两个角色关联的岗位和人是一样的,都是设备部经理李四。

如果我们可认定,不管是由哪些岗位或哪些人来承担<设备采购申请人>、<设备大修申请人>这两个角色,一定是相同的岗位或相同的人,即这两个“角色”关联的“业务活动”一定是同一批岗位或同一批人的职责。那么,我们就可以将<设备采购申请人>、<设备大修申请人>这两个角色合并成一个,并且给合并后的角色起一个能说明岗位或人的特性的名称,比如:<生产部主管>。

同样,如果我们可认定,不管是由哪些岗位或哪些人来承担<设备采购评估人>、<设备大修评估人>这两个角色,一定是相同的岗位或相同的人,即这两个“角色”关联的“业务活动”一定是同一批岗位或同一批人的职责。那么,我们就可以将<设备采购评估人>、<设备大修评估人>这两个角色合并成一个,并且给合并后的角色起一个能说明此相同岗位或人的特性的名称,比如:<设备部主管>。

注意:上述两个角色可以合并的前提是我们认定:一定是相同的岗位或相同的人来承担这两个“角色”,即这两个“角色”关联的“业务活动”一定是同一批岗位或同一批人的职责。

仍然以上述两个流程为例。我们可以发现:

<设备采购申请审核人>、<设备大修申请审核人>这两个角色关联的岗位和人是不一样的,分别是副总经理王五和供应链总监钱九。

<设备采购申请审批人>、<设备大修申请审批人>这两个角色关联的岗位和人也是不一样的,分别是总经理赵六和副总经理王五。

所以,这些角色不存在合并的可能性。但是,<设备采购申请审核人>、<设备大修申请审批人>关联的岗位和人员都是副总经理王五,这两个角色是否可以合并呢?此时,我们就需要有一个判断,即这两个角色是否一定是由同一批岗位或同一批人来承担的。如果答案是肯定的,那么这两个角色就可以合并。接下来就是给合并后的角色取一个能恰当反应其关联岗位或人员特性的名称,比如<主管供应链的副总>。

此时,我们发现还有两个角色<设备大修申请审核人>、<设备采购申请审批人>其对应的岗位和人分别是:供应链总监钱九和总经理赵六。所以,这两个角色不存在合并的可能。此时我们还需要进行一个判断,即这两个角色对应的“业务活动”是否基本上可以认定一定是此岗位或人完成的,即变化的可能性不大。如果是的话,可以将“角色”的名称进行岗位化处理,比如将<设备采购申请审批人>这个“角色”的名称改为 “总经理”,这样可以提升角色的可读性。如果不能肯定,即承担此角色的岗位或人变化的可能性较大,则建议保留标准角色名称,比如:<设备大修申请审核人>。主要的考虑点是,如果变化的可能性较大,那么当<设备大修申请审核人>改为由别的岗位或人来承担时,流程图可以不用改,只要改一下“角色”分配的“岗位”或“人员”即可,否则流程图就很可能经常需要修改了。

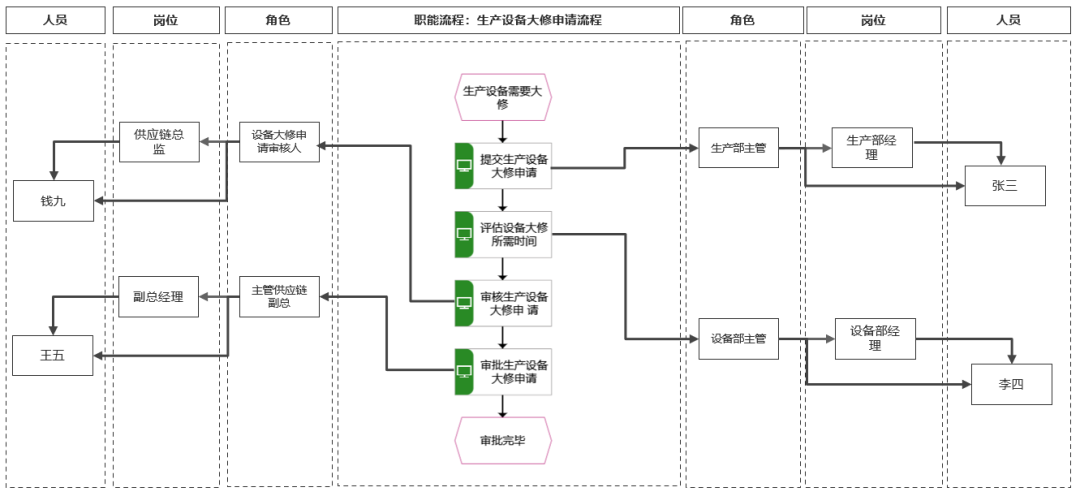

于是,我们就得到了下面两个经过角色精益化处理后的职能流程。

上图所示职能流程中的角色从原来的 8 个提炼为 5 个,分别是:

生产部主管

设备部主管

主管供应链副总

设备大修申请审批人

总经理

最后,我们总结一下。对于在构建职能流程过程中梳理出来的,自下而上构建的“角色体系”,其梳理和优化的过程如下:

首先,可以按一个流程步骤构建一个“角色”,“角色”名称采用“标准角色名称”的方法处理。

然后,再对所有分配了相同岗位或人员的角色进行分析,如果可以认定某些角色分配的岗位或人员,即使发生变化,也一定是同步变化的,即一定还是保持相同的岗位或人员的,那么这些角色就可以合并;反之,则不可以合并。这样,我们就得到了经过精益化处理后的,自下而上梳理出来的一部分角色。

此时,有一项技术手段就显得非常重要了,那就是基于数字化的模型自动查找分配了岗位或人员的角色,因为这是下一步进行角色提炼的前提。可以想象,如果靠人工比对来查找是几乎不可能完成的工作。这也是在没有构建数字化模型前,对于自下而上梳理和优化角色,大都束手无措的原因所在。

自下而上梳理和优化后的角色,与另一部分因为实施某些管理体系自上而下引入的角色,共同构成了企业完整的“角色体系”。

原 文

原 文